平成9年7月17日 担当 中和田中学校 沼田 光市 参考資料 「校内放送の手引き」 ビデオ製作の基本」(NHK放送研修センター) 映画に学ぶビデオ術」西村雄一郎(CBSソニー出版) 巨匠の映画に学ぶビデオ術」西村雄一郎(学研)

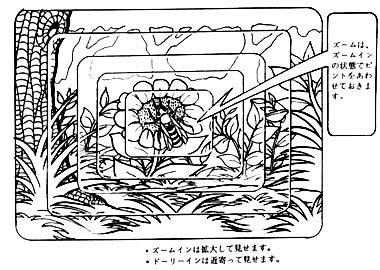

カメラテクニック

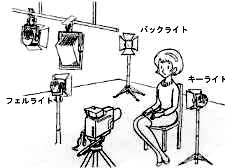

カメラで被写体を美しく写すのは照明の力です。スタジオなどでは3つのライト(またはそれ以上)を使ってライディングします。

① キーライト~メインとなるライトで人物の斜め前30°から45°、上30°から45°にセットします。正面からの光は立体感がなくなるので、使いません。

② フェルライトからキーライトの影を消すライトです。キーライトの対象位置からキーライトよりやや弱く当てます。

③ バックライトからキーライトとの逆光で、人物の輪郭を強調します。

最近のカメラはほとんどホワイトバランスを気にする必要はありませんが、太陽の光と電球は色が違うのです。これは人間の脳の錯覚からくるものです。色温度が高いものは青く、低いものは赤く写ります。これを白に合わせるのがホワイトバランスです。

高い←テレビ画面 太陽光 蛍光灯 ハロゲン電球 白熱電球 ロウソク→低い蛍光灯はフリッカー(1秒間に50回点滅しているために起こるちらつき)があるので注意が必要です。

画面の何を入れて描くかを考えなくてはなりません。構図は画面のもつ意味を表します。カメラのサイズは大きく分けて3つになります。

Indexに戻る

人物のカメラサイズは

1 フルフィギャー2 ニーショット 3 ウエイトショット 4 バストショット 5 アップショット 6 クローズアップショット 7 フルショット

このうち、クローズアップショットは顔の大写しで、頭の上部はかけます。フルショットは人物を中心に全体の様子がわかる構図です。

アングルは上から見下ろす①ハイアングル(俯瞰)、目の高さの②アイレベル(水平)、下から見上げる③ローアングル(仰角)の3つで、意味がかなり違います。

ローアングル ハイアングル

悪い構図

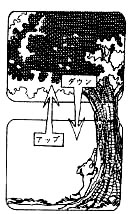

① パン 右に振るとパンライト、左上に振るとパンレフト

②チルト: 上に振るとチルトアップ、下に振るとチルトダウン

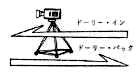

③ ドーリー: 近づくとドーリーイン、遠ざかるとドーリーアウト

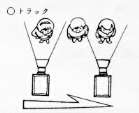

④トラック: 横に動かす

⑤フォロー:動くものや人を追いかける

⑥ごしショット:肩越しに写す

⑦ なめショット:パンのように左から右へとスーと動かすのではなく、なめるようにカメラを回す。3つで、意味がかなり違います。

⑧ フレームイン・アウト

画面の枠に入るのが、フレームイン、出るのがフレームアウト

⑨ブラック・アウト

人物などがカメラに向かってきて、画面を覆うことを

ブラックイン、反対をブラックアウト

シーン = 一つの場面でいくつかのカットからなっている

カット = 連続した映像の一区切り

アッセンブル = カットをつなげて編集する

インサート = 画面と画面の間に別の画面を挟み込む

アフレコ = アフターレコーディングの略、音声を後から入れる

フラッシュバック = 短いカットを立て続けにつなげる

ワイプ = 画面転換で、前の画面を次の画面がぬぐい去るようにかわる

オーバーラップ = 画面転換で前の画面と次の画面が重なり合ってかわる

フェードイン = 音や映像がだんだん強くなる

フェードアウト = 〃 だんだん弱くなる

モンタージュ = カットとカットのつながりで全く新しいイメージを作る

☆冒頭のシーンをドラマチックに

☆編集は主観を捨てて第三者の目で

☆映像による説明(地図・看板など)で回りくどさを消す

<編集例>

A B C D

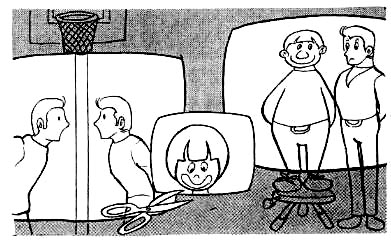

BからDは連続した徒競走のシーンです。Aはそれとは別に撮った応援席の1コマです。

○アッセンブル編集

取材した映像を必要な分だけ切りつないでいく方法で、編集者の意図により順序を入れ替えることもよくあります。

B C D

Indexに戻る

○インサート編集

既にアッセンブル編集で出来た映像に別の映像をインサート(挿入)する方法。原則として音声を入れず、元の音声を生かすのが特徴です。Cの一部にAをインサートする。

B C(A) D

○アフレコ編集

これは音声のインサートとでもいうべきものですが、効果音・BGM・ナレーションを生の音に組み込むことにより一層の効果を出す方法です。

B C(A) D

← BGM →