| ■訓練の想定・目的 |

| |

●基本訓練の想定

・授業中、震度6以上の大規模地震が発災

・校舎はおおむね安全であるが、中央階段が落下物等で利用できない

・各学年、若干の軽傷者が発生。担架、救急用品等のスタンバイ

・校内放送は使えない(発災連絡、事後指導には使用する)

・校舎内、校庭に留め置く

・第二次避難(近隣の公園への避難)は天候等を考慮して行う

・以上の訓練時間は1時間程度とする

・在校中の保護者も発災時同様、訓練に参加していただく

●追加訓練の想定

・一斉下校の状況が生じたことを想定して「メール配信システム」「電話連絡網」併用で伝達訓練を行う

・前日に訓練内容について文書配布を行う

・詳細についてはPTA役員、校外委員会まで「メール配信システム」で通知する(質疑応答等もメールを利用する)

・実際に即した訓練とするために、通報予定時刻の通知や、委員の予定調整等は行わない

●教職員訓練(防災組織活動訓練)

・発災時の教職員の組織体制が十分機能ことを想定して訓練を行う

・学校の対応状況を関係各機関に伝達・報告する訓練を行う

・大規模地震、火災等の発生時に迅速かつ的確に対応できるよう、各種防災機器等の状況確認、利用研修を行う |

| |

|

| ■ |

訓練の目的 |

| |

・児童在校時の大規模地震発生時における安全確保を図るため、迅速で的確な避難行動ができるようにする

・緊急連絡時、迅速に伝達が行えるようにする。また、連絡に関する課題を明らかにする |

| |

|

| ■訓練の内容 |

| |

●事前指導 各学級

○在校時に大規模地震が発生した場合の対処について確認する

・地震が発生した場合の対処の仕方(自分の身を守る、頭や体を机の下に、机の脚をしっかり持つ、防災頭巾で頭を保護、落下物に注意、指示に黙って従う、けがなどが発生したらすぐに連絡する、などについて確認する。

○大地震が発生した場合、保護者の引取が原則となるため、基本的に学校留置になることを確認する。

・状況によっては学校が避難所となり、一定期間生活する場合もある

○今まで学習してきたことを活かし、自分の身を守ることができるように

・その他、非常ベルへの対応、非常放送への対応、防災頭巾やハンカチ、上履きの状態、窓や扉の処置などについても取り扱う。休み時間に発生した場合、担任が近くにいない場合等についても確認しておく |

| |

●非常放送で、地震発生について連絡

・「訓練訓練、大きな地震が発生しています。机の下にもぐり、足をしっかり持ちなさい、防災頭巾を身につけなさい」

○ここで放送は使用できなくなる

・しばらくの間学級対応

○参集した本部職員(検索班)が校内の安全確認を行う。中央階段の落下物を確認

○余震が想定されるため、安全な校庭へ一時避難し、その間、校舎内の安全点検を行うこと、情報収集に努めることを決断、伝声連絡で「校庭に避難すること、中央階段は危険なため、東西の階段を使って避難する」ことを指示 |

| |

|

|

| |

|

●1年生は・・・

・廊下に出て一旦並んでから避難開始。訓練を重ねると、並ぶことなしに、廊下側から順に避難できるようになります。先行学級の末尾を後続級担任が確認するなど、スピードアップするための手だてはいくつかあります。 |

| |

|

|

| |

●この間、本部の設営、救急班の準備等が行われています。

●検索班は、危険箇所、出口等にたち、安全確保に努めます。

●保健室待機児童(体調が悪い等の理由で保健室にいる児童)については、養護教諭(またはそれに代わる者)が対応します。 |

| |

|

|

| |

|

●両端の階段を通って順に避難を始めています。クラスが何階にあるかによって階段の利用方法が異なります。

・統合後は人数と階段の幅、避難経路を踏まえ、再調整が必要かもしれません。この点については今後の課題です。 |

| |

|

|

| |

|

●整然とした校庭避難

・今までの訓練の成果です。整然と避難が行われています。 |

| |

|

|

| |

|

●校庭避難、人数確認後、しゃがむ約束が徹底されてきました。暑くても防災頭巾はつけたままです。 |

| |

|

|

| |

|

●本部、救急班

・人数、状況確認もスムースに終了

・軽傷者数名(訓練上の話)で担架等の必要はなし。

・出席統計と照合し、全員避難を確認

○統合後は児童数、学級数が2倍以上となるため、報告様式を再検討する必要があることに留意しています。口頭ではなく、カードを用いることを検討しています。

|

| |

|

|

| |

●検索班

○この段階で校舎内の(1)再検索、(2)安全確保を担当

○残留児童等はいないことを確認・報告

・校内本部(連絡担当1名)

・調理員(火気があるため、給食室待機)

・その後安全確保へ(必要に応じて障害物の撤去など対処:今回は教室・階段・廊下の安全確保。中央階段については危険物を撤去できないという状況を想定) |

| |

|

|

| |

|

○副校長からここまでの避難訓練内容についての指導

・マグニチュードが1増えるとエネルギーは32倍

・横浜想定はマグニチュード8の可能性も、前回千葉の地震では6、実際地震が来たらどうなるでしょう。

・この日は、ここまで子どもたちはとても上手に行えたことからほめることが中心でした

○その後、校長から、大規模地震発災時の対応について指導

・学校が避難場所になること

・地域もそれに対応した宿泊訓練をおこなうこと

・発災時の指導体系について(学校や市・区の人の服装、連合自治会の方の服装、帽子)

|

| |

|

|

| ■大変暑い日であったために第二次避難は行わず、安全が確保できた「教室」に留め置くこととしました。 |

| |

○担任の先生の指示に従い、(中央昇降口を通らず)、教室に戻り、待機することを指示。

○放送機器復帰を確認

|

| |

|

|

| |

|

●慣れというのは・・・

○閉じられた昇降口に群がる子どもたち。そうです。不審者対策のため昇降口は施錠されています。・・・安全を期して、避難してきたところから教室に戻りましょう。中央階段は使えませんし。 |

| |

|

|

| ■ |

この後の対応 |

| |

留置訓練で一区切りし、次の段階へ移行

●一斉下校、集団下校を行うための流れに沿って訓練を行う

(1) 教職員集合、一斉下校を判断するに至った経過と方法について確認

・12時10分に一斉下校する。放送指示は行わない。

・所定の時刻に担任が全員を昇降口まで送り届ける。

・中央階段は使用しない。

・通常用いない西門も開放して行う。

(2) 情報伝達訓練の指示

・11時45分に連絡する。

・メール配信後、電話連絡を行う。(併用)

|

| |

|

| |

【前振り】

霧が丘第三小学校の地区連絡網です。学校からのメールは確認されましたか。 |

| |

|

| |

【YESの場合】

本文はメールのとおりです。次に回してください。 |

| |

|

| |

【NOの場合(その場で確認できない方、登録されていない方)】

メモの用意をお願いします。

「<訓練>(○○○)が想定されますので12時10分、一斉下校をいたします。」

以上です。復唱してください。 |

| |

|

|

| |

※留意・確認事項

▽一斉下校の場合は、保護者の迎えは不要

▽集団下校の場合は、校外委員(または代理)が参集、解散地点付近への出迎え依頼

▽引取の場合は、保護者またはそれに代わる方が来校して引取 |

| |

|

| |

【連絡が付かなかった場合の対処】

・留守電になっている場合は、本文を入れる。(連絡完了とみなします)

・留守電ではないがつながらない場合は次の方に連絡し、時間をおいてかけ直す。30分たっても連絡が取れない場合は、校外委員へ連絡。 |

| |

|

| |

【校外委員】

メールで学校に連絡。電話は用いない。 |

| |

|

|

| ■ |

下校の様子 |

| |

●全学級・地域とも時刻を揃えた一斉下校でしたが、児童数と昇降口の数や広さの関係で混乱なく下校できました。 |

| |

|

|

| |

|

○通常の門

・集中する場合がありますが、人数的に問題は特にありません。 |

| |

|

|

| |

|

○一斉下校時等の場合、他の門も使用します。

・整列して下校しているわけではありません。一斉下校の一こまです。

・担当職員がついて安全を確保します。

・交通安全だけではなく、何のための一斉下校か考えて下校するよう各担任が働きかけています。 |

| |

|

|

| ■ |

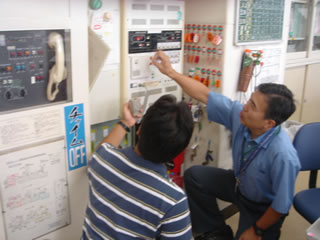

教職員訓練(防災組織活動訓練) |

| |

○午後は、次に挙げる訓練等を教職員で行いました。

・学校の対応状況を関係各機関に伝達・報告する訓練

・大規模地震、火災等の発生時に迅速かつ的確に対応できるよう、各種防災機器等の状況を確認し、利用するための研修を行う。

|

| |

|

|

| |

|

●警報設備の点検と使用法の確認

○これは一例です。

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|