Diary

本校職員による日記形式のブログで、本校の活動の様子を写真付きで紹介していきます。

更新状況は新着情報に表示されますので、ぜひご覧ください。

【サタデーサイエンス・中川先生】

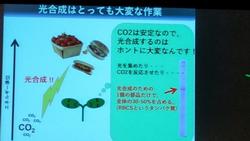

6月21日のサタデーサイエンスは、「生物の進化に学ぶ究極の隣人との付き合い方~アイデアではなく『考え方』を盗みましょう」をテーマに本校特別非常勤講師・中川知己先生の講義を聴きました。

「生物は究極まで洗練されている」「ほとんど全ての動物が光合成に頼っている」「(実は)光合成はとっても大変な仕事(設備投資が必要)」「光合成する生物と光合成できない生物はどちらが強いのか?」等々、中川先生独特の、それでいてわかりやすい表現でスタートしました。「植物には設計図や技術力がある」という表現にも、生徒たちは納得していました。

講演中は中川先生からたくさんの問いが生徒に投げかけられ、生徒と対話をしながらの進行となりました。「進化の過程で多くの遺伝子が重複して機能分化しているのはなぜなのか?」という大きな問いに対しても一生懸命考えていました。また、自由な質問の時間も設けられ、「生物界は人間界のシステムと似ているのか?生物界から参考にしたシステムはあるのか?」、「生物はそもそもなぜ増えようとするのか?」といった根源的な問いや、「病原菌が身分証を偽称して共生菌になるのは簡単なのか?」といった具体的な問いが挙がりました。

光合成の結果得たエネルギーの20%を土壌に還元するという植物の機能の話では、中国の古典「信賞必罰」にも話題が及びました。進化を遂げるためにまずは適切な環境をつくること、そして結果的に自分に有利な方法で進化を遂げているという植物の話を、わたしたちの人生における価値観や道徳観とも絡めてお話いただきました。

植物について学ぶことから、自分自身の人生や生き方を考える機会となりました。

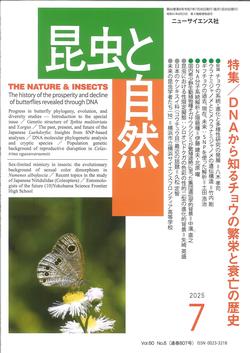

【昆虫と自然 7月号】

ニューサイエンス社の「昆虫と自然」7月号に、本校の研究が掲載されました。昆虫や虫をテーマに課題研究に取り組んでいる2・3年次生4名の研究紹介が掲載されています。図書室にありますので、ぜひご一読ください。

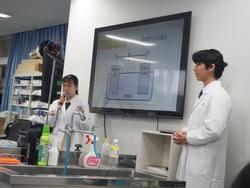

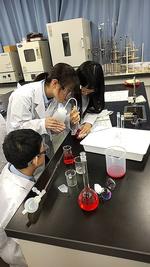

【サイエンスリテラシーⅠ・化学のサイエンス】

第7回のサイエンスリテラシーⅠは「『量る・測る』―頭を働かせ、腕を磨け!」というテーマで、化学分野での探究活動(サイエンスリテラシーⅡ・Ⅲ)を行っていく上での基礎・基本となる理論や方法・操作を学びました。

「安全ピペット」の使用方法や「共洗い」について、基本的な知識を習得し慎重に作業を進めました。「頭で理解したこと」が「簡単にできること」ではないことを体感する良い機会となりました。実験の最後には、「分光光度計」を用いて吸光度を測定しました。

この授業を通して、化学の定量的な考えについて理解を深め、実際に手を動かして基本的な実験技術を身に付けることができました。次回は測定したデータを考察し、Excelを活用して検量線を作成していきます。

【6月7日(土)サイエンス教室(信号反応)】

本校のサイエンス委員会の生徒たちが企画をして、準備しました。横浜市内に在住・通学している小学校4年生~中学校2年生を対象に実施しました。参加した18名は、ビーカーやフラスコの中の液体が、次々と様々な色に変化する反応を見て、化学の楽しさを体験。化学反応がおきていることを色で確認。感動しながら理解を深めていました。小学生の皆さんと楽しく活動を進め、サイエンス委員の生徒たちも達成感を感じていました。

これからもサイエンスの楽しさを小中学生に伝えていく活動を続けていきます

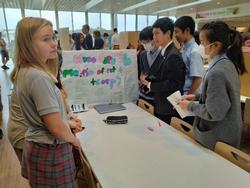

【サンモールインターナショナルスクール「Middle School Science Fair」】

5月16日、提携校サンモールインターナショナルスクールの「Middle School Science Fair」に、8名の生徒が審査員として参加しました。当日は、Middle School の生徒によるサイエンスプロジェクトの発表を見て回り、審査を行いました。プロジェクトの内容は多岐にわたり、英語での発表に英語で質問をするなど充実した時間を過ごすことができました。サンモールインターナショナルスクールの先生からは、「Your students judged very

enthusiastically and efficiently!」とのメッセージをいただきました。生徒からは、「研究の手法がしっかりしていて驚いた。」「来年もぜひ参加したい。」との感想が聞かれました。双方の生徒たちにとって学びの深い時間になりました。6月には、サンモールインターナショナルスクールから1名の生徒が来校し、4日間本校で過ごします。サンモールインターナショナルスクールとは年間を通して様々交流を行い、国際交流や科学分野における語学の重要性について体感する機会を設けています。

enthusiastically and efficiently!」とのメッセージをいただきました。生徒からは、「研究の手法がしっかりしていて驚いた。」「来年もぜひ参加したい。」との感想が聞かれました。双方の生徒たちにとって学びの深い時間になりました。6月には、サンモールインターナショナルスクールから1名の生徒が来校し、4日間本校で過ごします。サンモールインターナショナルスクールとは年間を通して様々交流を行い、国際交流や科学分野における語学の重要性について体感する機会を設けています。

【第98回日本細菌学会総会に参加してきました】

三年次の米田拓真さんが石川県で行われた細菌学会中高生研究セッションで「酢酸菌のセルロースバイオフィルムの厚み 一定化の理由」という題目で発表しました。

以下が研究の概要です。「酢酸菌はセルロースを合成してバイオフィルムとして体外に排出する。バイオフィルムは保水状態を保つことから細菌の生育に適する。培養を続けるとバイオフィルムの厚みは一定化する。この厚みの一定化の要因を明らかにすることを目的とした。安定化の理由として酢酸菌の死滅やバイオフィルムの物理的影響はないものとしていたが、グルコースを追加することで新たなバイオフィルムの形成が起こった。さらにバイオフィルム形成の時間も速く、安定化はグルコースを添加することで相対的な要因が考えられることがわかった。」

今後さらに培養環境条件を変えるなど発展が考えられる研究です。SLⅡの研究発表からさらに実験を続け新たなデータを入れて発表しました。

他の発表者や大学の研究者が多く見守る中で、初めての学会発表とは思えないほど堂々とした姿勢で発表しました。質疑応答でもしっかりと受け答えをしており、自信を持って自分の研究に取り組んできたことが表れていました。また、他の発表者の質疑応答の際には、積極的に質問をしており、より深い理解が得られたと思います。

さらに、ランチョンセッションでは、ランチを共にしながら他の発表者や大学の先生方と交流を図り、貴重な意見交換の時間を持つことができました。

【サタデーサイエンス特別講演 鈴木 健吾 氏(株式会社ユーグレナ 執行役員)】

5月17 日に、地球規模の問題を科学の力で解決する企業の実践として、株式会社ユーグレナ執行役員の鈴木健吾氏から、「ミドリムシ研究による国際的な社会課題解決の可能性」というテーマでご講演いただきました。

学生時代の研究からユーグレナ社の設立までの経緯、ミドリムシの利用可能性、現在の取組、今後の企業展開の展望等、非常に多くの内容を1時間半に凝縮してお話しくださいました。理科辞典を枕にしていた幼少期から「目の前に起こる事象を自分の言葉で説明できることの面白さ」に魅せられていたこと、東京大学研究室でのミドリムシとの出会い、そして最近の新たな挑戦である日本酒造りまで、17期1年生のそれぞれの心に響くエピソードも多数紹介してくださいました。

何より、常に新たな可能性を探り今もなお様々な研究に日々取り組んでいる、研究者としての姿勢が印象的で、「バイオマスの5F に基づく戦略」や「Will-Can-Mustの意識」など、生徒の今後に必要な考え方を織り交ぜながらご講演くださいました。また生徒からの多岐に渡る質問にもひとつひとつ丁寧にお答えいただき、非常に貴重な経験となった土曜日でした。

【第3回 SLⅠ 生物のサイエンス-植物編-】

第3回サイエンスリテラシーⅠ(1年次)は、「生物のサイエンス-植物編-」を実施しました。実際に「カイワレ大根(カイワレスプラウト)」を育てます。「カイワレ大根」であれば育てたことがある人もいて、珍しい実習ではないかもしれません。今回は「カイワレ大根」の栽培を通して、研究における「仮説の立て方」「仮説の検証の仕方」等を考えていきます。「仮説の立て方」では、「要素分析」をすることが必須であることを学びます。「仮説の検証の仕方(今回は対照実験)」では、「手を施している群(実験群)」と「手を施していない群(対照群)」の定義を学び、実際に「仮説」に基づいて「実験群」を検討していきます。「比較対照実験」では「どのような要因を明らかにしたいかを明確にすること」が大切であり、自分なりの「仮説」が鍵となります。授業では、これまでの経験を活かしながら自分なりの「仮説」を立て、クラスメイトと共有しアドバイスや意見を聞く機会をもちました。本時の後、自分の立てた仮説に基づいて、異なる条件下でカイワレ大根を育てます。体育祭を挟んで次回の授業では検証結果を共有します。自分の立てた仮説がどのような結果となったのか、結果を踏まえてどのようなことが明らかになったのか、逆にどのようなことが明らかにならなかったのか等を検討していきます。

【KYSご来校・茶道体験】

4月20・21日に、マレーシアの連携校KYS(Kolej Yayasan Saad(,Melaka))Kolej Yayasan Saad Melakaから生徒19人・教員3名が来校しました。20日午後には茶道を体験しました。茶道部の生徒たちもこの日のために練習を重ねてきました。今回は、初めて「茶箱」によるお点前にチャレンジしました。「茶箱」とは、利休居士の時代から旅行用・携帯用として使われていた、抹茶を点てるための最小限の道具一式がコンパクトに収められている箱のことです。『茶箱点前』という一つの手前として確立され、裏千家茶道の通常のお点前と同じ作法が求められています。この度活用した「茶箱」は、昨年度後援会の補助金で購入させていただいたものです。

茶道部では、いつも「和菓子 翁屋」さんにお菓子をお願いしています。季節や茶会のテーマに合わせて生徒がデザインを考え、まずはお菓子のデッサンをします。そのデッサンに基づいて翁屋さんがお菓子を作ってくださいます。今回は季節感あふれる「桜」をイメージした一品を作成していただきました。マレーシアの生徒たちも「SAKURA!」と声を上げながら、お抹茶と一緒に楽しんでいました。

日本の伝統文化を通した国際交流の時間となりました。

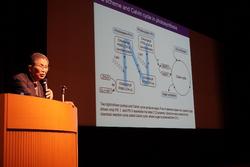

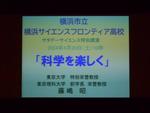

【サタデーサイエンス藤嶋昭先生ご講演】

4月19日、1年次生を対象とした「第一回サタデーサイエンス」を実施しました。東京大学特別栄誉教授、東京理科大学前学長・栄誉教授藤嶋昭先生にご講演いただきました。藤嶋先生は、本校開校当初より本校のスーパーアドバイザーを務められ、今年が17回目のご講演になります。

前半は、光電気化学がご専門の藤嶋先生から「光触媒反応」を中心としてご講義いただきました。「雲はどうして白いのか」「稲妻が多いとなぜ米が豊作なのか」等、身近な現象からお話しを始められ、生徒たちは興味関心を寄せてお話に聞き入っていました。「太陽で“夢の燃料”」という見出しで、1974年元旦の朝刊一面に掲載されたことなど、ご自身の研究の軌跡について、ユーモアも踏まえてお話しくださいました。初めて学会でご発表されたときのご経験から、たとえ逆境におかれていたとしても自身の研究に自信をもって歩んでいくことの大切さを説かれ、生徒たちの研究に対する勇気や希望の礎となるお話をいただきました。

後半は、藤嶋先生が最も尊敬されているMichael Faradayの功績について語っていただきました。電気モーターの発見をはじめMichael Faradayが発見したことの数々が、私たちの今日の生活に様々なかたちで活用されていることを紹介していただきました。毎年の様にご著書をご出版され、ご熱心に執筆活動に励まれていらっしゃることも、これからサイエンスの世界を極めていく生徒たちに大きな力を与えてくださいました。

最後に、「なぜ私たちは研究を続けていくのか」という問いを生徒たちに投げかけられました。資源やエネルギーの乏しい日本だからこそ、科学技術立国を目指していくことの重要性を説かれ、研究の成果が人類の繁栄に寄与できることをお話しいただきました。ご講演後は、生徒たちからの多岐にわたるたくさんの質問に丁寧に答えていただきました。入学したばかりの生徒たちにとって、藤嶋先生ご自身の経験を通して研究のすばらしさを伺う機会となりました。

最後に、「なぜ私たちは研究を続けていくのか」という問いを生徒たちに投げかけられました。資源やエネルギーの乏しい日本だからこそ、科学技術立国を目指していくことの重要性を説かれ、研究の成果が人類の繁栄に寄与できることをお話しいただきました。ご講演後は、生徒たちからの多岐にわたるたくさんの質問に丁寧に答えていただきました。入学したばかりの生徒たちにとって、藤嶋先生ご自身の経験を通して研究のすばらしさを伺う機会となりました。

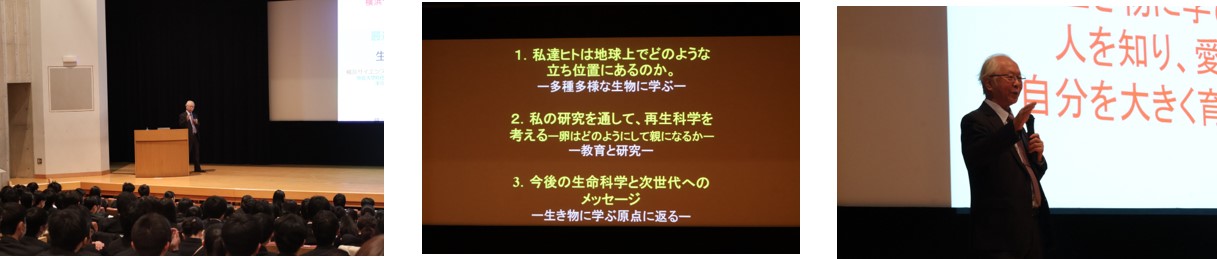

【サタデーサイエンス 2025.3.15】

令和6年度最後のサタデーサイエンスとして、本校常任スーパーアドバイザーの浅島誠先生ご講演が行われました。浅島先生は生物の根源に関わる分野が専門で、ご講演の最後に伝えくださった「自然を知り、生き物に学び、人を知り、愛し、自分を大きく育てる。」というメッセージは、生徒たちの心に深く届いていたようです。

ご講演の内容は、生物にご興味をお持ちになったお話から、ご自身の研究、カエルやイモリ、トキ、そしてDNA音楽など非常に多岐に渡り、興味深いテーマに溢れた2時間でした。今回のご講演で、生徒たちは「諦めず、脳を使って考えて行動することが大切」ということを学び、SLⅡの個人探究テーマ設定に迷っていた生徒たちにとっても大きな指針となりました。

最後に、質疑応答の時間も設けてくださり、高校1年次生からさまざまな質問が寄せられました。浅島先生は全ての質問に丁寧にお答えくださり、命に真摯に向き合っていらっしゃる姿勢を示してくださいました。1学期の放課後に「浅島サロン」を開催し1年次16期の生徒全員と対面する機会を設けてくださった浅島先生に、生徒たちは1年間の成長ぶりをお見せできたかもしれません。

【SLⅠがはじまりました】

今週から授業が本格的にはじまりました。SLⅠ(サイエンスリテラシーⅠ)は、本校の特色の一つです。新入生が1年をかけて、2年次で行う研究に向けて、各分野の専門知識を蓄積していきます。「自分で考えて自分で行動すること」「科学の力で社会に貢献する喜びを知ること」を目指していきます。

第1回目の授業は、担当教員との顔合わせ、春休み課題を通した自己紹介を行いました。春休み課題のテーマは、「疑問・違和感」です。日常生活の中で、「なぜだろう?」「不思議だな」と感じることを写真に撮り、各自紹介しました。「なぜだろう?」「不思議だな」と感じることは人それぞれで、発表を聞いているだけでワクワクするものが多くありました。また、研究テーマになりそうなものもたくさんありました。生徒が取り組んだ春休みの課題をまとめたら、すてきな冊子になりそうです。続いて、「研究とは?」というテーマで講義がありました。「研究とは、真理を明らかにすること」「研究テーマは、新奇性や独自性が大切」といった話がありました。

「疑問・違和感」を深めていくための活動では、ハト・フクロウ・ハヤブサ・クジャク・トビウオ・アゲハチョウ・トンボ・コウモリ・アヒルなど、様々な生き物の「羽」を見て「疑問・違和感」を感じたことを言語化していく作業をしました。

挙げられた「疑問・違和感」が研究テーマとなり得るには?良質な「疑問・違和感」とは?という観点からも考察しました。具体的には、各自言語化した「疑問・違和感」が、答えが複数考えられるような思考を促すオープンな問いか、もしくは「はい・いいえ」ないしは一つの単語で答えられるクローズな問いかを検討しました。またクローズな「疑問・違和感」はオープンな「疑問・違和感」に変換することができることについても学びました。

1年次生は、これから1年をかけてSLⅠで様々なことを習得していきます。事前・事後の課題を含めて毎回の授業を大切に過ごしていきます。

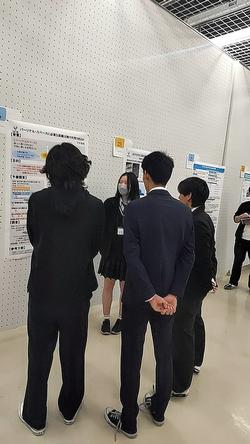

【東京学芸大学主催 2024年度 課題研究成果発表会】

2025年3月20日に開催された、東京学芸大学主催 2024年度 課題研究成果発表会に本校生徒6名が参加しました(ポスターセッション6名、うち口頭発表1名)。ポスターセッションでは、積極性を発揮し、自ら呼びかけるなどして多くの方々に自身の研究の成果を伝えていました。口頭発表では、トップバッターだったにもかかわらず堂々と発表を行い、たくさん寄せられた質問にしっかりと回答することができました。研究の内容は様々ですが、高校と大学が連携して課題研究を発表・相互に評価することで、課題探究における育成すべき資質・能力を高められる活動となりました。

開催においてご尽力いただいた東京学芸大学ご関係のみなさまに大変お世話になりました。ありがとうございました。

【2024年度「YSF-SDGs」】

2024年3月19日本校にて、「YSF-SDGs」が開催されました。「YSF-SDGs」は、次の三点を目的としています。①横浜SGH国内研修など、本校が今年度実施したSDGsに関連するプログラムでの学びの成果を生徒全員で共有する。② 課題解決に取り組んでいる方々の講話やワークショップ等を通して、グローバルな課題について理解を深め、解決への意識を高める。➂ サイエンスの力を使った解決への取組について意見を共有する。

今年度は、姉妹校として交流しているカナダのDavid Thompson Secondary Schoolのみなさんがちょうど来校してくださっていたこともあり、全体会では歓迎式典も行いました。また、全体会では防災プログラム参加者による報告も行われました。

「YSF-SDGs」では、地球や地域規模の課題に向き合っている企業や団体などの方々にご来校いただき、分科会を開催しています。2024年度は26の分科会を開催しました。David Thompson Secondary Schoolの生徒のみなさんにも英語でおこなわれる分科会に参加していただき、共に学ぶ機会をいただきました。

シリア難民についての分科会に参加した生徒からは、「難民の方々にとって、食べ物や家はもちろん必要だが、人としての尊厳が最も大切と学んだ。」という感想が寄せられるなど、日々の学びを超えた経験や体験にふれる機会となりました。

企業・団体等のみなさま、David Thompson Secondary Schoolのみなさま、ご来校いただいた方々に心より感謝しております。

【バンクーバーの姉妹校が来校】

3月18日(火)から3月21日(金)にかけて、カナダの姉妹校 David Thompson Secondary School(DT) から、32名の生徒と4名の教員が来校し、交流を深めました。

◆3月18日(火)◆

<午前:スポーツ大会>

ボッチャを通じて、国や文化の垣根を越えた交流を行いました。試合は白熱し、大いに盛り上がりました。

<午後:部活動体験①>

茶道部:お茶体験を通じて、日本の伝統文化を学びました。

バドミントン部:羽子板作りに挑戦し、日本ならではの遊びに触れました。

ボランティア生徒:折り紙体験を行い、日本文化について語り合いました。

◆3月19日(水)◆

<午前:ウェルカムセレモニー & YSF-SDGs講義>

YSF-SDGsは本校の学校行事で、NPOや企業、本校の生徒が開催するワークショップです。DTの生徒たちはウェルカムセレモニーの後、YSF-SDGs の講義に参加し、持続可能な開発目標(SDGs)について考えました。一部の講義は英語で行われ、国際的な視点で学ぶ機会となりました。

<午後:国際交流イベント>

13:00-15:15 ウェルカムパーティー(国際交流委員会主催)

生徒主催のパーティーで、ゲームを通じた交流を楽しみました。

校内ツアー

中学生ボランティアが、緊張しながらも一生懸命ガイドを務めました。

◆3月20日(木・祝日)◆

<全日:鎌倉散策>

訪問ルート:佐助稲荷神社 → 銭洗弁天 → 小町通 → 鶴岡八幡宮

天候にも恵まれ、和やかな雰囲気の中で交流を深めました。

◆3月21日(金)◆

<午前:日本文化体験(書道)>

ボランティア生徒と共に、DTの生徒が書道に挑戦し、日本文化への理解を深めました。

<午後:部活動体験② & 探究活動>

剣道部:剣道の基本動作を学び、日本の武道に触れました。

天文部:天体観測体験を通じて、科学への関心を高めました。

探究活動「ペーパーロケット作成」には、本校の生徒とDTの生徒が協力しながら取り組みました。

◆まとめ◆

この交流を通じて、本校の生徒は、異文化理解を深めるとともに、異なる背景を持つ人々と積極的にコミュニケーションを取る姿勢を養うことができました。また、課題発見・学習・考察を自ら行い、主体的に判断して問題を解決する力を育む貴重な機会となりました。

【令和7年度 入学式】

前日に始業式を終えた4月8日(火)に高等学校第17回入学式、附属中学校第9回入学式が挙行されました。入学式の中で学年・年次団の発表があるため、登校した新入生の受け入れ、誘導、指導は16名の在校生ボランティア(高校2年次生)が務めました。先輩たちを先頭に附属中1組から高校6組まで8クラスが入場し、温かみのある開式となりました。

式では藤本貴也学校長の式辞、常任スーパーアドバイザーの浅島誠先生による挨拶、YSF保護者と教職員の会会長による歓迎のお言葉と続き、姿勢よく真剣な眼差しで聞き入る新入生の姿が印象的でした。在校生代表の歓迎の言葉、それに応えるかのように今後の学校生活への希望と前向きな姿勢を示した附属中学校、高等学校新入生の代表生徒によるそれぞれの言葉は、新しい出会いへの感謝と未来への決意を感じる素晴らしいものでした。

式では学年、年次職員の紹介、校歌披露と続き閉式となりました。担任に先導されて退場する新入生たちは、今後の学校生活に期待をふくらませ、堂々とした姿で式場をあとにしました。

【令和7年度 着任式・始業式】

週末に桜満開となり、気候も春らしくなった4月7日(月)に令和7年度の始業式を迎えることができました。在校生の中学、高校ともに新2・3年生が参加する中、着任式、始業式がアリーナに一堂に会して実施され、あらたに本校にお迎えする先生方のご挨拶、校長講話、生活保健指導部からの講話、学年、年次団の発表が行われました。

校長講話では、今年2025年3月28日、ミャンマー中部で発生した大地震により、被災された方々の一日も早い回復と被災地の復旧・復興についてお祈りし、3点についてお話がありました。

1つ目は、お互いに安心できる環境と関係性を作るために、互いに思いやりの心を持って接することを心がけてほしいということでした。「はっきりとしたことでなくてもいい、悩んでいること、どんなことでもいい、困っている気持ちのある生徒は、自分の中に抱えたままにせず、相談をしてほしいと話すとともに、また、生徒の皆さんの中で友人から相談を受け、自分では抱えきれない人は、信頼できる教職員に相談してほしい」と、全生徒に向けてメッセージをはじめに述べました。

2つ目は、「明日4月8日、火曜日、第9期の中学校入学生80名と第17期の高等学校入学生235名を迎えるにあたり、新入生の皆さんが早く学校に慣れるよう、思いやりの心で接し、学校生活について先輩としていろいろとアドバイス、支援をしてあげてほしい」と全生徒にお願いをしました。

最後に、主に高等学校3年次生に向けて、「近年は、国公立大学でも、調査書等の出願書類に加えて、小論文や面接、プレゼンテーションなど多様な評価方法を活用し、学力試験以外の要素を取り入れた総合型選抜・学校推薦型選抜などの入学者選抜が増え、募集定員も増えていることにふれて、受験を考えている学校の情報をしっかりとつかんで、今年度の学習を進めてほしい」と述べて、「高校3年次生だけでなく、大学進学を目指す高校2年次生、中学生の皆さんも目標とする大学の入試情報を十分に注視しながら、なりたい自分像を思い描き、本校での学びを進めてください。そのためには、毎日の授業を大切にして真剣に取り組む姿勢、そして将来、自分はどのように社会と関わりたいのか、どんなことをしたいのか、そのために今自分は何をする必要があるのか、自分の目標を自分自身ではっきりと定めて、その目標に向かって挑戦してください。」と将来を見据えた日々の積み重ねの大切さを述べて講話を終えました。

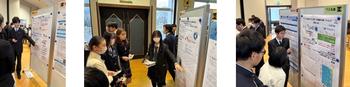

【令和6年度 かながわ探究フォーラム】

3月16日(日)横浜国立大学で開催された「令和6年度 かながわ探究フォーラム」にSLⅡ優秀発表者から選ばれた3名が参加しました。県内のSSH校や理数教育推進校、東京都内の公私立高校が参加し、生徒たちによる探究活動の成果発表が行われました。当日は冷たい雨が降り続く天気ではありましたが、ポスターセッション会場では、生徒同士の熱い質疑応答の場面が随所に見られるフォーラムでした。本校から参加した生徒も、他校生と探究活動を通しての交流ができ、互いの探究をさらに深化させる貴重な機会となりました。

【高校生サミットin奄美 2025】

令和7年3月18日(火)~3月20日(木)の2泊3日の日程で、鹿児島県立大島高等学校で開催された「高校生サミットin奄美 2025」に本校の生徒2名が参加しました。「高校生サミットin奄美 2025」は、奄美群島の高校生が一堂に会し,各校で取り組んでいる課題研究の発表や意見交換を行い、奄美群島の将来について深く考えるイベントです。その中で本校は他県で行っている課題研究の紹介として招待され、「ジェンガの抜けやすさの違い」「寄生植物ネナシカズラは宿主の蒸散力さえも利用する!?」について研究している高校2年次2名の生徒が参加しました。当日は、鹿児島県立大島高等学校や参加している奄美群島の生徒、協賛する企業、大学の先生方など総勢約600人の前で研究発表を行いました。大学の先生方から「身の回りの疑問を突き詰めて解決しようとしていることが素晴らしい」、「身近にある現象を科学的な視点で考察していてとてもよかった」など、研究内容を非常に高く評価していただきました。発表後は奄美群島の高校生たちと研究内容について話し合ったり、奄美群島の課題について考えたりしました。また、横浜に帰る日には奄美群島に生息している生物たちの観察をしました。今回の「高校生サミットin奄美 2025」に参加したことで、研究内容の発表機会だけでなく、群島に関する知見や生物への知見の拡大など様々な経験を得られる貴重な機会となりました。

【日本生物教育学会 第109回全国大会】

令和7年3月16日(日)安田女子大学において、日本生物教育学会 第109回全国大会が行われ、本校からは生徒3名がサイエンスリテラシーⅡで取り組んだ研究についてポスター発表を行いました。多くの方に向けて発表をしたり、議論をしていただいたりすることで、研究や発表技術について学ぶことができました。今後、研究活動を行っていく際の自信を身につけることができる貴重な機会となりました。

【令和6年度 第14回卒業証書授与式】

3月4日火曜日に14期生の卒業証書授与式が行われました。前週の段階から雨や雪の予報が出ておりましたが、当日は天候も味方につけて、無事に式を予定どおり実施することができました。

式は悠々とした足取りと堂々とした姿勢での卒業生の入場に会場は大きな拍手に包まれ、温かさと厳かさの調和のとれた雰囲気ではじまりました。地域の方々も含めた多くの来賓の方々が列席し、在校生として高校2年次生が見守る中で行われました。在校生の言葉では、代表の足立真悟さんが先輩たちとの別れを惜しみながらもこれからの学校を背負っていく決意を述べ、卒業生の言葉では代表の伊東美晴さんがこの日を迎えるにあたっての様々な方への感謝の言葉と、これからの歩みに対する力強い姿勢を示してくれました。 最後には、年次の仲間と歌う最後の校歌を、卒業生が素晴らしい歌声を響かせて式を締めくくりました。これからの卒業生諸君のさらなる活躍を期待しています。ご卒業おめでとうございます。

【自然環境復元学会第25回全国大会】

令和7年2月21日(金)日本大学理工学部駿河台校舎において、自然環境復元学会第25回全国大会が行われ、本校からはサイエンスラボ「地域の課題解決プロジェクト」で研究を行っている、「箱根・丹沢の保全生態学」チーム(附属中学生6名、高校生5名)が参加し、口頭発表を行いました。このチームは箱根や丹沢において希少植物の調査を行い、調査データをもとに生息適地モデルを構築しようと取り組んでいます。その活動状況を口頭発表し、特別賞を受賞しました。まだ生息適地モデルの作成まで至っていないため、参加した生徒たちは「今後も継続して研究を進め、データを多く集めるために調査を重ねていきたい。」と言っていました。

【サイバーボランティア】

2/15(土) 横浜市立矢向小学校にて、サイバーボランティアを実施しました。内容は、小学4年生および6年生の児童生徒および保護者向けにネットにおける誹謗中傷をはじめとする「ネットいじめ」や「個人情報の漏洩」といった問題を取り上げ、体育館を使って講義・発表形式で行いました。ボランティアに参加した生徒は情報工学部の2年生4名で、それぞれスライドをもとに興味・関心を引く内容となりました。

【FLL2024-2025全国大会】

2/16(日) FIRST LEGO League(FLL) 2024-2025全国大会が東京国際交流館で開催され、本校ロボット探究部のチーム「Light Side Robotics」が出場しました。

今シーズンのテーマ「海洋探査」。チームは科学技術顧問や様々な専門家の方にサポートしていただきながら白化したサンゴを元に戻す「モド藻(戻そう)カプセル」を開発し、プレゼンテーション発表及びロボットゲームを行いました。

残念ながら世界大会出場とはなりませんでしたが健闘しました。応援いただきありがとうございました。

【 数学研究発表会「Math Forum(マスフォーラム)」】 1/25

数学分野の研究発表を通して、生徒同士のネットワークを広げ、数学への興味・関心をさらに高めることを目的に、平成24年度より開催してiいる。本校2年次生にとって、サイエンスリテラシーⅡの研究発表の場である他、サタデーサイエンスの一環として、1年次生は午前のプログラムを全員参加としている。午前中は外部講師の島田 尚(東京大学数理・情報教育研究センター 数学基礎教育部門 工学系研究科 システム創成学専攻)准教授、小串典子(明治学院大学 情報数理学部)准教授による基調講演と81名がポスター発表を行い、午後は10名が口頭発表を行った。

今年度も新しく参加した学校が多数あり、神奈川・東京・千葉・埼玉・栃木・山形・大阪・愛知・岩手から本校含め17校、356名の参加があった。口頭発表の時には講師のお二人からの講評を受け、これから研究を続けるために有益な時間となった。

【1月バンクーバー姉妹校オンライン交流】

1月19日日曜日に、カナダの姉妹校David Thompson Secondary School(以下、DT)との文化交流を目的としたオンライン研修を行い、附属中学生と高校生が参加しました。

Zoomによるブレイクアウトルームという機能を用いて少人数グループを作成し、DTの生徒と本校の生徒が交流しました。英語が得意ではない生徒もいましたが、ほかの生徒の協力もありながら積極的に会話に参加することができるようになっていきました。

今回の研修では英語で会話を楽しむことができる様子が見られたので、各生徒の自信につながったかと思います。3月に計画されているDTの来校が今から楽しみです。

【つくばサイエンス研修】

12月26日、つくばサイエンス研修を実施しました。生徒はバスで「高エネルギー加速器研究機構(KEK)」、「物質・材料研究機構(NIMS)」の2か所をめぐり、研究員の方々のお話を熱心に聴いていました。高校生では理解が追い付かないようなハイレベルな内容も含まれていましたが、参加生徒の興味・関心が非常に高く、研究員の方々にたくさんの質問をしていました。少しでも多く学ぼうとする姿勢が伺えました。

高エネルギー加速器研究機構(KEK)では本校スーパーアドバイザー小林誠先生(2008年ノーベル物理学賞受賞)にご講演いただき、また、多くの教授、研究者の方々に施設の紹介や理論背景を教えていただきました。素粒子を得る方法、調べ方や、新たな物質の発見に向けた研究を知ることができました。この施設では普段感知することができないミクロの世界を見る経験ができました。

物質・材料研究機構(NIMS)では研究施設の様々な部屋を実際に見学することによって研究者の様子や大規模な実験装置を目にすることができました。そこでは繊細な装置を使う際の注意点を教えていただき、カニやハエなどのヒト以外の生物を参考にした面白い研究の資料を見せていただきました。身近なものから新たな素材を発見するといった内容が多く、生徒にとっても身近に感じることができたようでした。

【サイエンス教室「天文教室」】

12月21日(土)本校にて、天文部による天文をテーマとしたサイエンス教室が開催されました。天文部員が自作したプラネタリウムを観賞したり、屋上に上がってベイブリッジを星に見立てて望遠鏡の操作を体験したりしました。

【令和6年度3学期始業式】

1月6日の月曜日に3学期が始まりました。今回もホールでの講話を各教室へ映像でつなぎ、リモート形式で行いました。

藤本貴也校長の講話では、新型コロナウイルス、インフルエンザウイルスによる感染症について注意喚起するとともに、高校3年次生へ万全な体調で大学入学共通テスト等に臨むよう激励しました。

「一年の計は元旦にあり」の言葉を取り上げて、「計」が意味するのは「計画」であり、「元旦」は午前中を指すことから、「この1年どのような目標に向かって生きるのか、その目標を1月1日の午前中に決めよ」という意味であること、さらには「一生の計は少壮(しょうそう)にあり」の「少壮」とは若くて元気な時期という意味でまさに生徒の皆を含めた青年期を指していることから、人生設計を若くて元気な時期に考え、チャレンジすることの重要性を説きました。

最後には高校の年次、中学の学年のそれぞれの生徒たちへ3学期で意識してほしいことを述べて、学校にとっても充実した良い1年となることを願って講話を終えました。

【2024年度 科学教育振興助成 成果発表会】

令和6年12月22日(日)東京工科大学蒲田キャンパスにおいて、中谷財団科学教育振興助成成果発表会が行われ、本校からはサイエンスラボ「地域の課題解決プロジェクト」で研究を行っている、「箱根・丹沢の保全生態学」チーム(附属中学生6名、高校生5名)が参加し、発表を行いました。今年度中谷財団より助成を受け、箱根や丹沢において希少植物の調査を行い、調査データをもとに生息適地モデルを構築しようと取り組んでいます。その成果をポスター発表し、日経サイエンス賞を受賞しました。まだ生息適地モデルの作成まで至っていないため、今後も継続して研究を進め、来年度もデータを多く集めるために調査を重ねていきたいと思います。

【サタデーサイエンス特別編 「日産流体力学実習」】

12月17日(火)に1年次生を対象としたサタデーサイエンス特別編「日産流体力学実習」を実施しました。日産自動車株式会社の5名にご協力していただき、流体力学の基礎に関する講義と、生徒が自作した車を使った風洞実験を行いました。実験では、2人1組のペアを作り、最も空気抵抗の少ない車を作成したペアが優勝という課題が提示されました。生徒たちは、2人で協力して空気抵抗を減らすためのアイデアを出し合いながら、厚紙とセロハンテープ、プラスチックのタイヤと板を使った車を作成し、風洞装置に入れて空気抵抗を測定しました。今回のサタデーサイエンス特別編では、学習した知識をすぐに実験を通して活用できたことで、流体力学への理解を深めることが出来ました。また、本校では2年次の課題研究「サイエンスリテラシーⅡ」で全員が個人研究に取り組みます。流体・構造に関するコースもあり、生徒たちにとって、来年度の課題研究のテーマを決定するための一助となる活動になりました。

【サタデーサイエンス特別編 「理化学研究所一般公開ボランティア」】

11月16日(土)に中学1、2、3年生と高校1、2年次生の総勢69人で、理化学研究所の一般公開にボランティアとして参加しました。生徒たちは、「超低温ひえひえショー」や「DNAを解読して犯人を見つけよう」など16のブースに分かれ、理化学研究所の研究者の方々と一緒に科学の楽しさを一般の方に伝えました。活動後、生徒の多くが、「科学の面白さを伝える難しさや楽しさを知ることができ、とても勉強となった1日だった」と述べていました。また、普段はあまり会うことの出来ない研究者の方々と研究内容や研究所の生活についてお話しいただき、将来への見通しを持てる時間にもなりました。

【令和6年度2学期終業式】

12月25日の水曜日に2学期の終業式が行われました。式典の前には各種表彰も行われ、多くの生徒が壇上にあがりました。今回もホールでの表彰や講話を各教室へ映像でつなぎ、リモート形式で行いました。

藤本貴也校長の講話では、「当たり前」ということについて考えてみる、という内容ではじまりました。「当たり前」の対義語は、当たり前=「当然」、「いつでも有る」という意味でとらえてみると、「有り難し」、つまり「感謝」ということになる。今日一日を無事に過ごせること、日常生活の活動は「当たり前」ではなく、実は大変「有難い」ことであり、その感謝の気持ちをもって今年を振り返り、その気持ちを相手の心に届くよう言葉で伝えてほしいと全校生徒に語り掛けました。2学期の各行事を振り返り、行事の実行委員や生徒会生徒等へのねぎらいをするとともに、最後には高校3年生への激励、冬休みを安全・安心、健康に気をつけて生活するよう注意喚起をして、講話を締めくくりました。

生徒保健指導部からはあらためて年末年始での生活上の注意点が生徒へ伝達され、最後に校歌斉唱を行って終業式を終えました。

【FLL2024-2025東京大会】

本校ロボット探究部が12/14(土)にFIRST LEGO League(FLL) 2024-2025東京大会に出場し、ロボットゲーム及びプレゼンテーションを行った結果

Light Side Robotics ロボットパフォーマンス賞(1位/40チーム)

を受賞し、全国大会出場(7年連続7回目)を決めました。世界大会を目指して、2月16日に東京国際会館で開催される全国大会も頑張りますので引き続き応援よろしくお願いします。

【WRO高校生ミドル全国大会】

本校ロボット探究部が12/8(日)にWRO(World Robot Olympiad)高校生ミドル全国大会に出場し、高校1年次のチーム「KERA」がゴールドランクを受賞しました。今回のカテゴリーは全国大会までの大会ですが、来年度は世界大会まで繋がるカテゴリーに挑戦しますので引き続き応援よろしくお願いします。

【サイエンス教室「フルーツ電池を作ろう!」】

11月16日(土)本校課題研究室にて、身の回りの科学の代表例『電池』をテーマとしたサイエンス教室が開催されました。そもそも電池ってどうやって生まれたの?電池の仕組みって?といった導入から始まり、実際に果実を使って電池を作り、LEDを光らせたり、みんなで協力して豆電球を光らせようとしてみたり…。担当したサイエンス委員の生徒たちも楽しく活動できました。

【コンチネンタル・オートモーティブ株式会社 訪問】

10/16(水)にロボット探究部の生徒たちが一昨年から部活動の企業スポンサーについていただいているコンチネンタル・オートモーティブ株式会社さんの本社を訪問し、活動の報告、ロボットゲームの披露および新シーズンに向けてのご協力をお願いしました。昨年度まで協力いただいている社員さんだけではなく、活動に興味をもってくださった社員さんも多数集まってくださいました。昨年度よりもさらに多くの皆さんにご協力いただけそうです。今シーズンも世界大会目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。

【WRO高校生ミドル東京予選会】

本校ロボット探究部が10/12(土)にWRO(World Robot Olympiad)高校生ミドル東京予選会に出場し、高校1年次のチーム「KERA」が優勝、チーム「きつねうどん280円」が2位を受賞しました。チーム「KERA」は12月8日に行われる全国大会への出場を決めました。全国大会でも頑張りますので引き続き応援よろしくお願いします。

【鶴見精機 訪問】

10/8(火)にロボット探究部の生徒たちが本校科学技術顧問の鶴見精機さんを訪問しました。Deep Ninjaをはじめとした様々な海洋観測機器などの見学をさせていただき、生徒たちは最先端の技術と開発者のお話を聞け、自分たちの今後の研究に繋がる様々なヒントを得ることができました。

奄美大島研修

令和6年9月10日(火)~9月13日(金)の3泊4日で科学に対する興味・関心を触発していくことを目的として、奄美大島でフィールドワークおよび調査を行いました。奄美大島の生態系と学校周辺の生態系を比較することで生物多様性について深めることができた研修でした。詳細はこちらをご覧ください。

9月10日(火) らんかん公園、くれないの塔での調査

らんかん公園に生息する植物の調査・アリの調査 くれないの塔で歴史学習

9月11日(水) 金作原での調査、国際島嶼教育研究センター奄美分室で研究者による講義、鹿児島県立大島高等学校との交流

金作原で観察できた動植物(真ん中:ヒカゲヘゴ 右:オットンガエル) 国際島嶼教育研究センター奄美分室で行われた講義

大島高校との課題研究発表交流:大島高校生物部(左)と化学部(右)との交流

9月12日(木) モダマの自生地、住用川マングローブ林、加計呂麻島での調査

モダマ自生地によるモダマの観察 住用川マングローブ林 加計呂麻島で見られたサンゴの白化現象

9月13日(金) 和瀬港、奄美自然観察の森での調査

和瀬漁港の海洋生物観察 奄美自然観察の森・森にいた2種類のカンアオイ

【日本海洋事業株式会社来校】

9/30(月)に日本海洋事業株式会社さんが来校してくださり、ロボット探究部の生徒に講義及びプールで水中ドローンの実演をしてくれました。海洋調査についての技術、海洋調査での問題点などいろいろ教えてもらい、ロボット探究部のメンバーは12月の大会に向けてのヒントをもらえる貴重な機会となりました。

バンクーバー姉妹校交流

9月9日から15日までの7日間、中学生4名と高校生17名の計21名の生徒が、カナダ、バンクーバーにある本校の姉妹校、デイビッド・トンプソン・セカンダリースクール(DT)を訪問しました。滞在中はDTの生徒と一緒に授業を体験したり、DTの生徒によるサイエンスに関するプレゼンテーションを聞いたりしました。また、本校の生徒は、DTの生徒たちに向けて日本文化や学校生活を紹介したプレゼンテーションや、ダンスを披露しました。さらに、バンクーバー市内研修では、スタンレー公園やギャスタウン、ブリティッシュコロンビア大学などを訪れ、カナダならではの自然や街並みを堪能しました。

バンクーバー滞在中、すべての生徒がホームステイをさせていただきました。はじめのうちは慣れない環境や言語の違いに少し緊張していた様子でしたが、実際の生活を通してカナダの文化を学ぶことができました。

来年の3月にはDTの生徒が本校を訪れる予定です。DTとの交流を通じて多様性について考えるきっかけとなれば幸いです。

令和6年度文化祭 第16回蒼煌祭

9月7日(土)、8日(日)に本校の文化祭「第16回蒼煌祭」を開催しました。「蒼煌祭」の名は、一期生生徒により決定されたものです。「蒼」はスクールカラー『Science Blue』から、「煌」は本校校歌『知の開拓者』の歌詞″川面に煌めくは黄金の朝陽″から取られています。

今年度の一文字スローガンは「藍」。藍はハーブティーや染め物など多岐にわたる使い方がある植物です。また荀子の「青は藍より出でて藍より青し」を起源とする「出藍の誉れ」にも使われます。生徒一人一人が幅広く活躍して蒼煌祭を染め上げ、盛り上げていく。そのような思いを込めたスローガンです。

2日間ともに晴天となり、残暑の中での開催となりましたが、多くの保護者等の方々、卒業生、近隣の皆様にご来場いただきました。また本校の協賛企業の皆様にもご出展していただいたことをはじめ、YSF保護者等の会の皆様など多くの方のご協力により盛況のうちに終了することができました。2年生の研究活動であるサイエンスリテラシーの中間発表でのディスカッション、部活動による本校らしい発表等、本校らしい文化祭となりました。ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。

サタデーサイエンス特別編 「横浜市立大学 研究室訪問」

8月23日(金)にサタデーサイエンス特別編「横浜市立大学 研究室訪問」を実施しました。

訪問した研究室は、篠崎研究室(無機光化学)、本多研究室(物性物理化学)、内山研究室(再生発生学)、立川研究室(量子物理化学)、沓名研究室(植物ゲノム生理学)、守研究室(微生物生態学)です。各研究室に所属する先生方、大学生・大学院生から研究内容を教えていただき、生徒たちからの質問にも丁寧に答えていただきました。いくつかの研究室には、本校の卒業生も所属しており、本校の先輩として自分たちが経験した高校生活、大学生活や研究について話してくれました。

2年次生6名、1年次生3名が参加したため、年次による知識の差はありましたが、それぞれの知識や関心に合う説明をしていただいたことで、横浜市立大学の研究について理解を深めることができました。終了後の生徒アンケートには、

・「サイエンス卒業生の方とお話をする事で、同じような環境で過ごした人から見た横浜市立大学が知れてよかった。」

・「普段は知れない大学の研究室の雰囲気を身をもって感じることができてよかった。また、大学の知らない研究内容や考え方を知ることがで き、現在やっているSLⅡの参考になった。」

・「今日のお話全てが、自分にとって刺激的で魅力的でした。また、研究室に入ったことはなかったので、その点も非常に貴重な体験で、今後の進路選択等に役立てていきたいと思います。」

などの意見が多く寄せられ、この先の進路や将来やりたい研究の決定につながる貴重な時間となりました。

令和6年度2学期始業式

8月26日月曜日、長期の夏季休業期間を終えて、2学期がスタートしました。始業式は、暑熱下でのアリーナでの実施を避け、リモート形式で行われました。

藤本貴也校長の講話では、冒頭で8月上旬に起きた日向灘地震で被災された方々へのお見舞いの言葉が述べられました。本題ではパリオリンピックについて取り上げ、「多様性」についての考え方を生徒に示しました。具体的には「多様性」は年齢や性別、人種、国籍など外面的にわかりやすい「表層的な多様性」と、性格や考え方、価値観、性的指向など外面からは判断しにくい「深層的な多様性」に大別されること、表層的なものだけではなく、深層的な多様性を認めて尊重する「寛容性」がとても大切になること、についてです。本校の生徒たちの素晴らしいところの1つに、この「寛容性」があると触れると同時に今後の生活においてもSNSの使い方や他者との関わりの中で示していってほしいと伝えました。

最後に2学期には文化祭や研修旅行をはじめとする様々な行事をとおして自分を磨き、人間として成長すること、学習と進路の両面で重要な時期となる2学期をとおして未来を切り開く力を養っていくことを願うと同時に、体調に気をつけ、悩みや心配事があれば大人に相談するよう伝え、講話を締めくくりました。

サイエンス教室「チョコレートの科学」

8月5日(月)本校調理室において、鶴見区青少年育成サイエンス交流事業として森永製菓株式会社、鶴見区地域振興課、横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校の3者の共催によるサイエンス教室が行われました。運営はサイエンス委員会の高校生、中学生が行いました。

テーマ:「チョコレートを科学する ~おいしさのひみつ~」

本校生徒による「チョコレートの乳化と生チョコレートのおいしさ」についての説明の後、森永製菓株式会社の方々のサポートのもと、チョコレートと生クリームの比率を変えた生チョコレートを作り、質感や甘さ、好みをグループごとに分析し合いました。その結果を踏まえて、自分たちにとっての「おいしさ」について、発表を行いました。

令和6年度 1学期終業式(7/19)

7月19日金曜日に1学期終業式がリモート形式で行われました。先だって行われた各種表彰では、国際生物学オリンピックへの日本代表としての銀メダル受賞をはじめ、様々な分野で活躍した生徒たちが壇上にあがりました。

藤本貴也校長の講話では、夏休みの過ごし方等についてお話をされました。1つ目は人や世の中との関わりについてでした。入学式、始業式で人への思いやりを持つことの大切さについて触れてきたことを振り返り、気遣い、思いやりの表現として、顔を見て挨拶をしてくれる生徒が増えてきたことをその成果として取り上げられました。また、登下校のマナーと関連づけて周囲に気遣いできる力を備えることがリーダーとして活躍するための心得として大切であるとお話をされました。

2つ目は自分の夢や目標の実現に向けてやり抜く強い精神力についてでした。この精神力を表現するものとして「GRIT(グリット)」という造語を紹介しました。英単語「Gutsガッツ(度胸)」「Resilienceレジリエンス(回復力)」「Initiativeイニシアティブ(自発性)」「Tenacityテナシティー(粘り強さ)」の頭文字をとったものです。

最後に読書、部活動、美術館・博物館めぐりなどを例としてあげられて、感性や技術を磨き、時間を有効に使う夏休みにしてほしいと講話を締めくくられました。

*ホールでモニターごしに講話をされる校長先生、各クラスの様子

6月22日(土)にサイエンス教室【名探偵粉ン 白き粉の同定(アイデンティフィケーション)】を開催しました。

当日は本校で用意した複数種類の白い粉(塩・砂糖・片栗粉など)が何の粉なのかを調べて当てるゲームを行いました。ゲームを通じて参加者が「同定」について楽しく学べるよう、本校のサイエンス委員会の生徒たちが企画し、時間をかけて準備をしてきました。当日はサイエンス委員の主導で、小学生と実験を行い、白い粉が何の粉なのかを「同定」していきました。参加した小学生の皆さんも積極的に取り組んで、全ての粉の同定に成功しました。参加者からは「ダイラタンシーが面白かった」などの感想が聞かれました。

小学生の皆さんと楽しく活動を進めることができて、サイエンス委員の生徒たちも達成感を感じていました。今年度のサイエンス教室はまだ始まったばかりで、今年度も様々な内容を計画中です。これからもサイエンスの楽しさを小中学生に伝えていく活動を続けていきます。

カナダの姉妹校であるデビットトンプソンとのオンライン研修

5月19日(日)に、カナダの姉妹校David Thompson Secondary School(以 下、DT)とのオンライン研修を行い、附属中学生と高校生が参加しました。この研 修は、前半が文化交流部門、後半が科学部門という二部構成で行いました。 文化交流部門では、夏休みの予定について発表したあと、小グループによるフリ ートークを行いました。フリートークでは、過去に戻ることができたら、またはこ れから達成したいことなどの計画を話し合いました。

また、異なる文化についてな ども交えて、会話を楽しみました。 科学部門は、フリートーク後にサイエンスアクティビティを行いました。フリー トークでは、将来の夢、あるいは住みたい場所について互いに伝え合いました。お 互いの国の特徴について理解を深めることができたようです。サイエンスアクティ ビティでは、紙飛行機作りに取り組みました。作った紙飛行機がどれだけ滞空時間 を伸ばせるかという企画では、紙飛行機の折り方を英語で伝えることに生徒一同苦 心していましたが、実際に手を動かして協力することを通して、コミュニケーショ ン力を高める良い機会にもなったようです。 カナダの姉妹校DTとのオンライン研修は1年間続く企画であり、まだ始まった ばかりです。この1年間の経験は将来に役立つであろうと信じています。

サタデーサイエンス 中川先生

5月11日、第2回目サタデーサイエンスが行われました。今回ご講演くださったのは、サイエンスリテラシーでもご指導いただいている、特別非常勤講師の中川知己先生です。今回のテーマは「植物進化に学ぶ究極の外交術~周囲の微生物を味方に変えるマメ科植物の巧妙な戦略~」で、タイトルから非常に生徒の関心を引くご講演でした。

長年に渡って中川先生が研究をされているマメ科植物と根粒菌の相利共生のお話をはじめとして、植物と微生物の関係性から「他者とどのように付き合えば良いのか?」という人生の問いにまで発展するお話をしていただき、生徒たちは非常に興味を持って聴いていました。例え話も多岐に渡り、高級店の「一見さまお断り」の話や、「項羽と劉邦」の「信賞必罰」の話など、印象に残る例え話で、生徒たちの植物に関する理解も深まっていた様子です。

また、講演の最中に中川先生から生徒への発問があり、それに対して生徒から活発な意見や多くの質問が出ていました。講演終了後には、講演時間内に聞くことが出来なかった質問のため、生徒が中川先生のもとへ列をなして集まっていました。中川先生は生徒のそれらひとつひとつに対して丁寧に回答や助言をしてくださり、生徒たちにとって大変充実した講演会となりました。

「人生で常に悩みのタネとなりうる他人との付き合い方について、植物が数千万年~数億年かけてたどり着いた究極の戦術から学びましょう。」という中川先生からの投げかけに対して、聴講した高校1年次の生徒たちからも、自分たちの生活の中で今日のご講演の内容を生かしていきたいという声も挙がっていました。今回の講演や先日のサイエンスリテラシーでお話しいただいた内容をきっかけに、これから始まる研究に向けて意欲的に取り組んでほしいと思います。

サタデーサイエンス 藤嶋昭先生 特別講演

4月20日、第1回目サタデーサイエンスが行われました。このイベントは、1年次生を対象に、大学や企業の方が様々なテーマでサイエンスについて講演をしてくださるものです。初回の講師は本校スーパーアドバイザー藤嶋昭先生(東京大学特別栄誉教授、東京理科大学栄誉教授)で、「科学を楽しく」をテーマに、「身のまわりの不思議」について考えるきっかけとなる数多くの質問を投げかけてくださいました。

藤嶋先生は、光触媒の第一人者で、ご自身の研究が認められるまでの苦労や、光触媒が身近で使われている例をお話してくださいました。新幹線の喫煙室の消臭・除菌、劇場のガラスや建物の外壁・看板、駅の屋根部分にあるテントなど、私たちが生活する中で目にする多くのところで光触媒は活用されています。また、光触媒がコロナウイルスにも効果的であることや、水をきれいにする研究など現在も研究をされているとのお話もあり、生徒は非常に興味をもって聴いていました。

光触媒活用の具体例として、フランスルーブル美術館のガラスピラミッドや東京駅八重洲口のグランルーフの他、横浜・川崎にある光触媒の建造物を紹介してくださったので、光触媒を今まで以上に身近に感じている生徒も多かった様子です。

質疑応答も、時間内では足りないくらい多くの生徒からの積極的に質問が出ていました。藤嶋先生もその一つ一つに丁寧にご返答くださいました。「〝光触媒”製品の価値と効果をきちんと理解した上で使用する人が増えるように、これからしっかり勉強していきた*い。」と、意気込みを語ってくれた生徒もいました。藤嶋先生のご講演でいただいた刺激を、これからの高校生活に生かしてほしいと思います。

令和6年度 入学式

前日に始業式を終えた4月9日(火)に高等学校第16回入学式、附属中学校第8回入学式が挙行されました。5年ぶりに募集した在校生ボランティア(高校2年次生)が入学式に参加し、新入生への入場前の指導、入場時のエスコート役をしっかりと務め、厳かな中でも温かみのある開式となりました。

国際生物学オリンピック日本代表(4名)に本校から1名が選出

国際生物学オリンピック日本委員会は、2024年7月7日から14日までの8日間、カザフスタン共和国/アスタナで開催される第35回国際生物学オリンピックに派遣する日本代表4名を決定しました。この4名のうち1名に、本校から高校2年生の松井大輝さんが選出されました。

日本代表は、全国 3,255名の受験者から三次にわたる試験を経て選ばれました。今後、大学教員や専門家も交えた国際生物学オリンピック日本委員会・プロジェクトチームによる特別教育を受け、7月の国際大会に臨みます。

日本代表の抱負として松井さんは「目標としていたステージに立つことができ、大変嬉しく思います。一度しかないこの機会を楽しみつつ、国際大会で日本代表の名に恥じぬ活躍ができるように精進していきたいです。」と述べています。

詳細につきましては国際生物学オリンピック日本委員会(JBO)公式HPから確認できます。

令和5年度 修了式・表彰・離任式

3月25日(月)に令和5年度修了式が行われました。アリーナに附属中学校1年生から高校2年次までが一堂に会しての修了式は、2019年3月以来5年ぶりとなります。

修了式の前には表彰式が行われましたが、壇上で表彰を受けた生徒に対する全校生徒、職員からの温かい拍手が印象的でした。表彰の冒頭には京三製作所様から本校に寄贈していただいている3Dプリンタを利用した校内コンテストの表彰があり、京三製作所様から3名の方がプレゼンターとして来校してくださるとともに、代表して島添様による全校生徒への講話もいただきました。

修了式は校長先生による年度の締めくくりとなる講話、生活保健指導部主任による講話、校歌斉唱と続きました。校歌斉唱では大きな歌声が響きわたり、やはり全校で一堂に会することの良さ、全校生徒の一体感を感じるものとなりました。

修了式後には、この3月で本校を離任される6名の先生方にお話をいただきました。お一人ずつお話をいただき、花束の贈呈、花道での退場と続きましたが、生徒たちが先生方の話に真摯に耳を傾け、温かい雰囲気を作り出してくれたことに感謝したいと思います。

令和5年度の最後に生徒、教職員が皆で本校らしさを共有できた良い時間となりました。

*表彰の様子、全校生徒に対する藤本貴也校長先生の講話、花道で離任の先生方をお見送りする様子

サタデーサイエンス 浅島誠先生特別講演

今年度最後のサタデーサイエンスは、本校常任スーパーアドバイザーの浅島誠先生によるご講演でした。浅島先生は生物の根源に関わる分野が専門であり、この分野は「生物とは何か」について、突き詰めて考えていくことが求められます。

今年度1学期に行われた浅島サロンにてお話しいただいた「自分の夢や目標を立てて、それを紙に書いて育てていますか」という問いかけからご講演が始まりました。講義の中では、アクチビンという受精卵の成長を促進する物質の存在を確認するまでの様々なエピソードの他、先制医療や最先端医薬にも触れてお話しいただきました。

アクチビンを発見した際のお話の中で、「存在はするが特定することが不可能な物質について研究するなら、一生をかけてやるくらいの覚悟がないと」という言葉は、生徒の印象に強く残ったようです。また、今後は科学と倫理の分野においてより深い研究や考察が必要であることを熱弁しておられました。浅島先生の研究への熱意や情熱にあふれたご講演で、生徒たちは、引き込まれるように真剣に聴講していました。

最後に、質疑応答に応じてくださり、高校1年次生からは30分の質問時間内に収まらない程の質問が寄せられました。その一つ一つの質問に誠実にご対応くださり、生徒にとって有意義な2時間となりました。

YSF-FIRST

3月16日(土)に、本校においてYSF-FIRSTを行いました。YSF-FIRSTは、SSHを中心とした高校生、中学生の英語による研究発表会です。今年度は本校をはじめ、栃木県立大田原高等学校、東京都立富士中学校、神奈川県立横須賀高等学校、池田学園高等学校、サンモールインターナショナルスクール、そして本校と国際共同研究を行っているマレーシアのプトラ大学(Universiti Putra Malaysia)の学生が参加し、全51件のポスター発表を行いました。今年は、本校科学技術顧問の先生や企業の方々も見学に来てくださり、校外からの見学参加も30名ほどありました。

基調講演は “Microbes Matter: From a Food Security Perspective.”(微生物の重要性:食料安全保障の観点から)と題してプトラ大学のDr. Mohd. Termizi Yusof にお話しをしていただきました。微生物の中には、作物に病気を引き起こすものもいますが、食品を加工し、人間の食生活を豊かにしてくれるものもいますし、作物の成長を助けるものもいます。将来の食糧問題に向け、安定して食料が供給できるよう、プトラ大学で行われている研究について学びました。

表彰は以下の通りです。

Best poster presentation

Saint Maur International School

The effect of increasing concentrations of EDTA on the iron (iii) thiocyanate equilibrium

Yokosuka High School

Satiety Meter for the Reduction of Food Loss and Waste

Yokohama Science Frontier High School

Creating a space elevator to reliably transport supplies

Yokohama Science Frontier High School

Optimal method of bisecting a cookie into two equal parts

Special Award

Saint Maur International School

The effect of distance from mass to the pivot of a lever on the period of oscillation of the lever

Yokohama Science Frontier High School

The difference in speed depending on how the dominoes are knocked down

Yokohama Science Frontier High School

Relationship between Normal Force and Appressorium Formation Rate in Rice Blast Fungus

Yokohama Science Frontier Junior High School

On the practical application of laboratory equipment that can be used as a substitute for reusable litmus paper

第65回日本植物生理学会年会(神戸)高校生生物研究発表会

3月19日(火)に、神戸国際会議場において第65回日本植物生理学会年会高校生生物研究発表会が行われました。今大会は過去最高の33校、70件の高校生研究発表会となりました。

本校からは2年次の課題研究「サイエンスリテラシーII」から6件、自主的に1年次から研究に取り組んでいる「サエンスラボ」から1件、東北大学「科学者の卵養成講座」に参加している2年次生1名が参加しました。本校生徒の受賞は以下の通りです。

優秀賞

寺島寛那さん

「ハナミズキの不思議な開花方法の解析」

研究者審査員賞

稲葉舞弥さん

「ローズマリーの葉の構造に隠された工夫」

小澤帆奈さん

「バニーカクタスの小さな針は何のために?」

山内珠さん

「アメリカデイゴの花はなぜ上下逆転しているのか?」

高校生サミット IN 奄美

令和6年3月14日(木)~3月16日(土)の2泊3日の日程で、鹿児島県立大島高等学校で開催された「高校生サミット IN 奄美」に本校の生徒1名が参加しました。「高校生サミット IN 奄美」は、奄美群島の高校生が一堂に会し,各校で取り組んでいる課題研究の発表や意見交換を行い、奄美の将来について深く考えるイベントです。その中で本校は、他県で行っている課題研究の紹介として招待されました。当日は、鹿児島県立大島高等学校や参加している奄美群島の生徒、協賛する企業、大学の先生方など総勢約600人の前で研究発表を行いました。大学の先生方から「生物の構造をあらゆる方法で実証した研究内容が素晴らしい」、「研究内容に見入ってしまった」など、研究内容を非常に高く評価していただきました。発表後は奄美群島の高校生たちが感じている課題に触れて一緒に課題を解決する方法を考えたり、横浜では見ることができない生物たちを観察したりしました。今回の「高校生サミット IN 奄美」に参加したことで、研究内容の発表機会だけでなく、群島に関する知見や生物への知見の拡大など様々な経験を得られる貴重な機会となりました。

発表の様子 島の高校生との交流会 アマミテンナンショウ

(絶滅危惧ⅠB類)

令和5年度 第13回卒業証書授与式

3月1日(金)に第13回卒業証書授与式が行われました。来賓の皆様、常任スーパーアドバイザーの浅島誠先生、特別科学技術顧問の小島謙一先生にご列席をいただき、多くの保護者等の皆様に見守られる中で盛大に行われました。今年度は久しぶりに在校生である2年次生が参加できたことも花を添えました。

令和5年度 マスフォーラム

1月27日(土)、本校が主催する数学研究発表会「マスフォーラム」を開催しました。

マスフォーラムは、数学に関する研究発表を通して、数学の興味・関心をさらに高め、次世代の数学研究者のネットワークを広げ、将来の数学研究に寄与することを目的とした数学研究発表会で、平成24年度から実施しています。また、1年次生を対象としたサタデーサイエンスを兼ねているため、午前中のプログラムには1年次生全員が参加しました。

今年度もオンラインでの研究発表を基本に開催し、昨年度と同様に全国の多くの学校から参加がありました。今回の参加校(聴講のみ、教員のみを含む)は

学校法人市川学園市川高等学校、さいたま市立大宮国際中等教育学校、千葉市立千葉高等学校、筑波大学附属駒場高等学校、東京都立小石川中等教育学校、東京工業大学附属科学技術高等学校、名古屋国際中学校・高等学校、宮城県仙台第三高等学校、三重県立桑名高等学校、横浜市立戸塚高等学校、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

でした。

プログラムⅠ(Zoomによる研究発表)では、次の9組のエントリーがありました。

(1) 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

「余り(mod)の拡張とコラッツ予想」

(2) 東京都立小石川中等教育学校①

「投手成績からチームの失点を考察する」

(3) 東京都立小石川中等教育学校②

「次世代の食育とは?~培養肉の「受容性」を見据えて~」

(4) 名古屋国際高等学校

「tan90°は存在する?~球面上の三角形で~」

(5) 名古屋国際高等学校

「解法式から問題を創る」

(6) 学校法人市川学園 市川中学校・市川高等学校①

「平面グラフのn角彩色」

(7) 学校法人市川学園 市川中学校・市川高等学校②

「ポンスレ束の一般化と射影変換」

(8) 筑波大学附属駒場高等学校①

「正多角形と三角関数」

(9) 筑波大学附属駒場高等学校②

「cos(xnπ)の積が有理数となる有理数 x について」

プログラムⅡでは、昨年度に引き続き、東京大学工学系研究科システム創成学専攻准教授の島田 尚先生と、JSTさきがけ専任研究員(兼任)大阪大学数理・データ科学教育研究センター特任助教の小串 典子先生からご講演をいただきました。

プログラムⅢでは、バーチャル空間oViceを用いたポスター発表を行いました。今年度も各学校から多くの生徒が参加し、約80点のポスター発表が行われました。どれも中学生、高校生らしい個性あふれる発表でした。

今回のマスフォーラムを通して、研究を発表した生徒も聴講していた生徒も、お互いに刺激を受けあう大変有意義な時間になっていました。このマスフォーラムをきっかけに、また今後の研究活動に意欲的に取り組んでほしいと思います。

カナダの姉妹校であるデビットトンプソンとのオンライン研修(今年度最終回)

6月と9月に続き1月21日(日)に、カナダの姉妹校David Thompson Secondary School(以下、DT)とのオンライン研修を行い、附属中学生と高校生が参加しました。この研修は、前半が文化交流部門、後半が科学部門という二部構成で行いました。

それぞれの部門の最初に、DTの副校長であるMr. Albert Mannと、本校の藤本校長が挨拶をかわし、姉妹校としての強い絆を確認しました。

文化交流部門では、生徒たちが今年の抱負について話し合いました。また、異なる文化や生活様式についても情報を交換しながら、会話を楽しみました。

科学部門は、DT生徒の研究発表、探究活動、フリートークの3本立てで行いました。

研究発表では、「A Novel Visually Impairment Aid Tool Utilizing Automatic Postural and Ocular Responses and Artificial Intelligence」というテーマで、視覚障害を持つ人々を補助する装置についてのプレゼンテーションを聞きました。本校の生徒から質問も出て、さらに理解が深まりました。

探究活動ではDT生徒と本校生徒で共同研究チームを作り、「A3サイズの紙を使ったタワー作り」についてディスカッションと実習を行いました。1kgの重りに耐えるタワーをできる限り高く、しかも少ない枚数の紙で作るという課題は難問でしたが、高校と中学校の垣根を越え、そしてカナダと日本の国境も越えて、みんな一丸となってがんばりました。

1年間続いた、カナダの姉妹校DTとのオンライン研修も、今年度は今回が最終回となりました。本校生徒へのアンケート結果では、「将来、海外で共同研究をしたい。」という生徒が大半を占めました。是非、この体験を活かして世界で活躍する研究者となってくれることを願っています。

令和5年度 3学期始業式

1月9日(火)に令和5年度3学期の始業式がオンライン形式で行われました。式の前に各種表彰がホールで行われ、全校生徒は各ホームルーム教室のモニターにて活躍した生徒たちを称える形となりました。

その後、藤本貴也校長先生より講話がありました。冒頭では令和6年能登半島地震へのお見舞いと復旧の願いについてお話をされました。次に「新しいアイデアに出会うには」というテーマを取り上げて、自分のテリトリーから出てたくさんの人やアイデアと出会うことや、そこでの自分との「違い」を受け入れつつ自分で判断していくことの重要性についてお話をされ、粘り強く挑戦する1年にしてほしいと語りかけました。最後に附属中を含めて6学年それぞれの生徒たちへ向けたメッセージを送り、始業式の挨拶を締めくくりました。