理数科

学校生活

学習内容

理数科

「理数科」ならではの

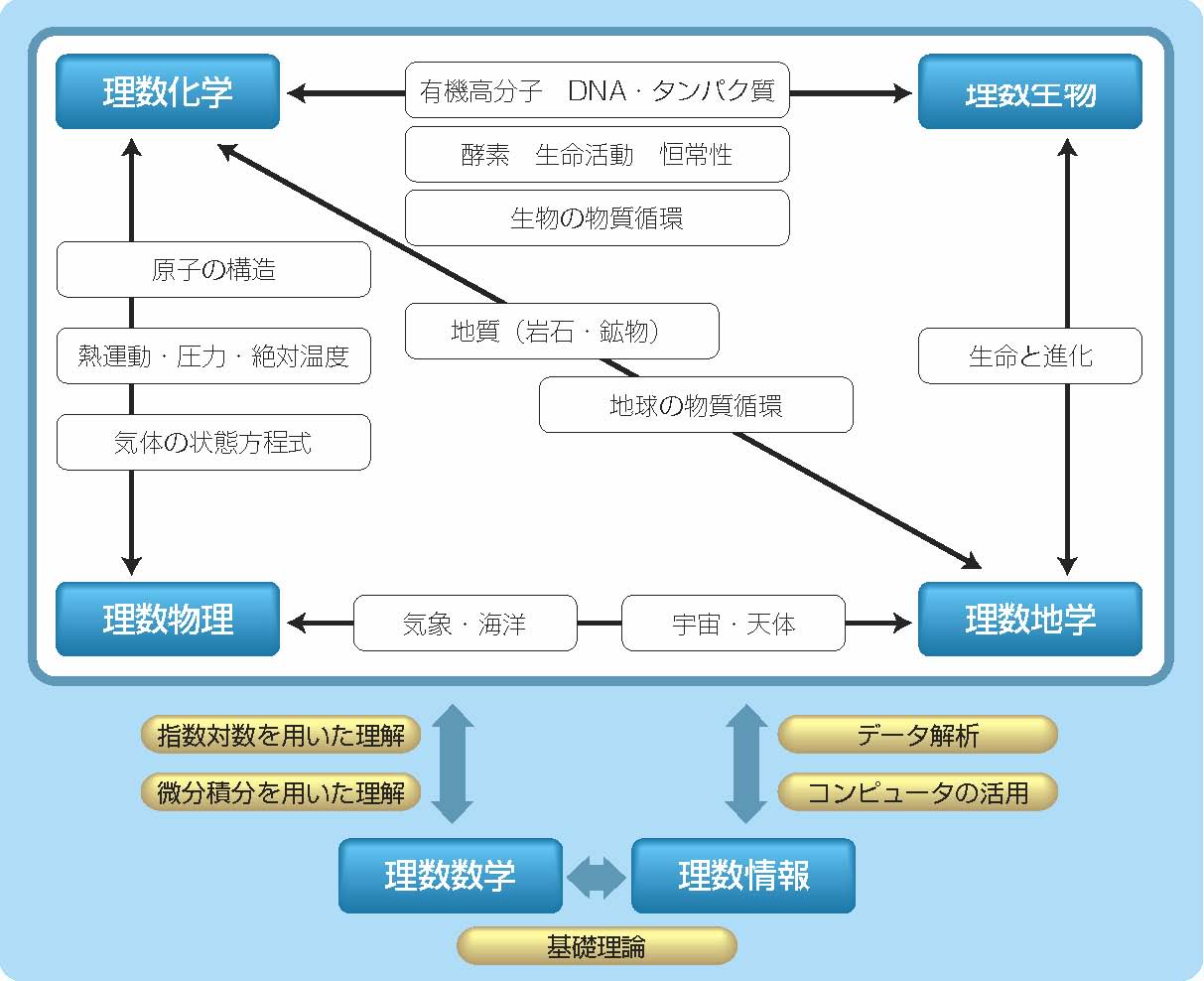

理数理科、理数数学、理数情報

1つのテーマについて、複数の科目からのアプローチが可能。視点を変えることでより理解が深まります。

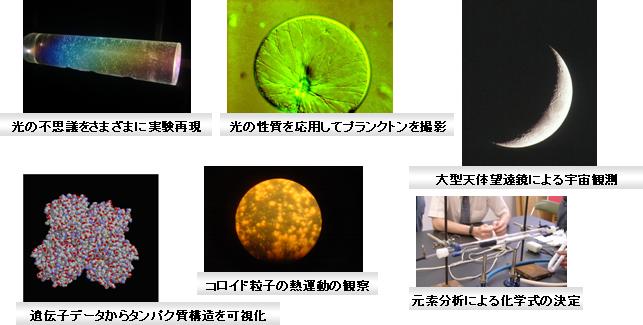

実習内容例

充実した実験機器と科学技術顧問のサポートにより、教科書で見る先端科学技術の実験が可能。ほんものの科学的探究の手法を学ぶことができます。

[理数理科(Science)]

1.理数科(理科)の目標

科学的な事物・現象を探究する過程を通して、自然科学における基本的な概念、原理・法則などについての系統的な理解を深め、科学的に考察し、表現する能力と態度を育て、創造的な能力を高めます。

2.本校の理数科(理科)の特色

(1)全員が1年次に「理数物理」(2単位)、「理数化学」(2単位)、「理数生物」(2単位)を履修します。2年次には「理数物理」(3単位)、「理数化学」(3単位)、「理数生物」(3単位)、「理数地学」(3単位)から2科目を選択して履修します。また、授業は2クラスを3分割(約26名ずつ)して学習効果の向上を目指します。

(2)本校独自の教科・科目であるサイエンスリテラシーにおける先端科学技術や探究活動に関する知識や経験を、授業内容に活かすことができます。

(3)理数理科では、基礎分野から発展内容までの内容が理解しやすいように配列され、学習効果を高めることができます。

(4)3年次では、各分野の大学入学共通テスト対策科目(○○研究)と国公立大学個別試験及び理系私立大学入試対策科目(○○探究)、および「理数物理」(4単位)、「理数化学」(4単位)、「理数生物」(4単位)、「理数地学」(4単位)を、一人ひとりの進路に応じて選択科目として履修できます。

|

分野 |

理数化学 |

理数生物 |

|

1年次 |

科目:理数化学/必履修/2単位 |

科目:理数生物/必履修/2単位 |

|

〇物質の構成と化学結合 ・物質の構成 ・物質の構成粒子 ・粒子の結合

〇物質の変化 ・物質量と化学反応式 ・酸と塩基の反応 ・酸化還元反応 |

〇生物の特徴 ・生命活動とエネルギー ・遺伝情報とタンパク質

〇生物の体内環境の維持 ・免疫のはたらき

〇生物の多様性と生態系 ・生態系と生物の多様性 |

|

|

2年次 |

科目:理数化学/必修選択/3単位 |

科目:理数生物/必修選択/3単位 |

|

〇物質の状態 ・固体の構造 ・物質の状態変化 ・気体 ・溶液

〇物質の変化 ・化学反応とエネルギー ・電池と電気分解 ・化学反応の速さとしくみ ・化学平衡

〇有機化合物 ・有機化合物の分類と分析 ・脂肪族炭化水素 ・アルコールと関連化合物 |

〇生物の進化

〇生命現象と物質 ・代謝とエネルギー

〇遺伝情報の発現と発生 ・発生と遺伝子発現 |

|

|

3年次 |

科目:理数化学探究/選択/4単位 |

科目:理数生物探究/選択/4単位 |

|

〇有機化合物 ・芳香族化合物

〇高分子化合物 ・高分子化合物の性質 ・天然高分子化合物 ・合成高分子化合物

〇無機物質 ・非金属元素 ・金属元素(Ⅰ)典型元素 ・金属元素(Ⅱ)遷移元素

〇演習 発展的内容として、国公立大学個別試験及び理系私立大学入試対策としての問題演習が中心となる。 |

〇生物の環境応答 ・動物の行動

〇生体と環境

〇演習 発展的内容として、国公立大学個別試験及び理系私立大学入試対策としての問題演習が中心となる。 |

|

|

科目:理数化学研究/選択/2単位 |

科目:理数生物研究/選択/2単位 |

|

|

理数化学研究/理数生物研究 |

||

|

科目:理数化学/選択/4単位 |

科目:理数生物/選択/4単位 |

|

|

〇物質の状態 ・固体の構造 ・物質の状態変化 ・気体 ・溶液

〇物質の変化 ・化学反応とエネルギー ・電池と電気分解 ・化学反応の速さとしくみ ・化学平衡

〇無機物質 ・非金属元素 ・金属元素(Ⅰ)典型元素 ・金属元素(Ⅱ)遷移元素

〇有機化合物 ・有機化合物の分類と分析 ・脂肪族炭化水素 ・アルコールと関連化合物 ・芳香族化合物

〇高分子化合物 ・高分子化合物の性質 ・天然高分子化合物 ・合成高分子化合物 |

〇生物の進化

〇生命現象と物質 ・代謝とエネルギー

〇遺伝情報の発現と発生 ・発生と遺伝子発現

〇生物の環境応答 ・動物の行動 〇生体と環境 |

|

|

分野 |

理数物理 |

理数地学 |

|

1年次 |

科目:理数物理/必履修/2単位 |

1年次の履修科目はありません。興味がある生徒は随時開かれる観測会等に参加してください。 |

|

〇運動とエネルギー ・運動の表し方 ・運動の法則 ・仕事と力学的エネルギー

〇熱 ・熱とエネルギー

〇波 ・波の性質 ・音

〇電気 ・物質と電気 ・磁場と交流

〇物理学と社会 ・エネルギーの利用 |

||

|

2年次 |

科目:理数物理/必修選択/3単位 |

科目:理数地学/必修選択/3単位 |

|

〇力と運動 ・平面内の運動 ・剛体 ・運動量の保存 ・円運動と万有引力

〇熱と気体 ・気体のエネルギーと状態変化

〇波 ・波の伝わり方 ・音の伝わり方 ・光 |

〇惑星としての地球 ・太陽系の中の地球 ・地球の形と大きさ ・地球の構造

〇活動する地球 ・プレートの運動とそれに伴う現象 ・火山 ・地震と地殻変動

〇大気と海洋 ・地球の熱収支 ・大気と海水の運動

〇移り変わる地球 ・地層の形成 ・古生物の変遷と地球環境

〇地球の環境 ・環境と人間 ・日本の自然環境

〇宇宙の構造 ・太陽と恒星 ・宇宙のすがた |

|

|

3年次 |

科目:理数物理探究/選択/4単位 |

科目:理数地学探究/選択/4単位 |

|

〇電気と磁気 ・電場 ・電流 ・電流と磁場 ・電磁誘導と電磁波

〇原子 ・電子と光 ・原子と原子核

○演習 |

〇固体地球の概観と活動 ・地球の概観 ・プレートテクトニクス ・地球の活動

〇地球の歴史 ・地表の変化と地層 ・地球、生命、環境の歴史 ・私たちの日本列島

〇大気と海洋 ・大気の構造 ・大気の運動 ・海洋と海水の運動 ・気候変動と地球環境

〇宇宙の構造 ・太陽系の天体 ・恒星の性質と進化 ・銀河と宇宙 |

|

|

科目:理数物理研究/選択/2単位 |

科目:理数地学研究/選択/2単位 |

|

|

大学入学共通テストの「基礎を付した科目」(○○基礎)対策として、2年次までに学習した内容を学ぶ。さらに問題演習を通して、実践的な力を向上させる |

||

|

科目:理数物理 /選択/4単位 |

科目:理数地学/選択/4単位 |

|

|

〇力と運動 ・平面内の運動 ・剛体 ・運動量の保存 ・円運動と万有引力

〇熱と気体 ・気体のエネルギーと状態変化

〇波 ・波の伝わり方 ・音の伝わり方 ・光

〇電気と磁気 ・電場 ・電流 ・電流と磁場 ・電磁誘導と電磁波

〇原子 ・電子と光 ・原子と原子核 |

〇惑星としての地球 ・太陽系の中の地球 ・地球の形と大きさ ・地球の構造

〇活動する地球 ・プレートの運動とそれに伴う現象 ・火山 ・地震と地殻変動 〇大気と海洋 ・地球の熱収支 ・大気と海水の運動 〇移り変わる地球 ・地層の形成 ・古生物の変遷と地球環境 〇地球の環境 ・環境と人間 ・日本の自然環境 〇宇宙の構造 ・太陽と恒星 ・宇宙のすがた |

|

[理数数学(Math Science)]

1.理数科(数学)の目標

数学的活動を通して、数学における基本的な概念や原理・法則の体系的な理解を深め、事象を数学的に考察し表現する能力を高め、創造性の基礎を培うとともに、数学のよさを認識し、それらを積極的に活用して数学的論拠に基づいて判断する態度を育てます。

1.理数科(数学)の特色

(1)1年次に「理数数学I」(6単位)、2年次に「理数数学II」(4単位)と「理数数学特論」(2単位)を全員が履修します。3年次には、「理数数学Ⅲ」(3単位)を進路希望別に全員が履修し、さらに理系進学希望者は「理数数学探究」(4単位)を、薬学系および国公立文系進学希望者は「理数数学研究」(2単位)を履修することができます。

(2)各分野の内容を系統的に再配列し、効率的に授業を展開します。

(3)授業は、習熟度別にクラスを分割し、少人数で行います。

|

1年次 |

科目:理数数学Ⅰ/必履修/6単位 |

||

|

○数と式 ○2次関数 ○図形と計量 ○データの分析 ○場合の数と確率 ○図形の性質 ○いろいろな式 ○三角関数 ○指数関数・対数関数 について学習する。 |

|||

|

2年次 |

科目:理数数学Ⅱ・理数数学特論/必履修/6単位 |

||

|

1・2学期 |

「理数数学Ⅱ」として ○図形と方程式 ○数列 ○微分・積分の考え(数Ⅱ) ○統計的な推測 「理数数学特論」として ○ベクトル ○数学と人間の活動 について学習する。 |

||

|

3学期 |

理系 |

文系 |

|

|

○極限 ○微分法(数Ⅲ) について学習する。 |

共通テスト対策として「数学Ⅰ・A」の問題演習を行う。 |

||

|

3年次 |

進路 |

理系 |

国公立文系および薬学系 |

文系 |

|

必修選択 |

科目:理数数学Ⅲγ/3単位 |

科目:理数数学Ⅲβ/3単位 |

科目:理数数学Ⅲα/3単位 |

|

|

○平面上の曲線と複素数平面 を学習後、共通テストおよび国公立大個別試験対策として「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の問題演習を行う。 |

共通テスト対策として「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の問題演習を行う。 |

共通テスト対策として「数学Ⅰ・A」の問題演習を行う。 |

||

|

選択 |

科目:理数数学探究/4単位 |

科目:理数数学研究/2単位 |

|

|

|

○微分法(数Ⅲ) ○積分法(数Ⅲ) を学習後、「数学Ⅲ」の問題演習を行う。 |

国公立大個別試験・私立大試験対策として「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の問題演習を行う。 |

|

[理数情報(Infomation Science)]

1.理数科(情報)の目標

情報に関する科学的な見方・考え方を用いながら、情報技術を活用して問題の発見・解決を行う学習活動を行います。問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を効果的に活用し、情報社会に主体的に対応するための資質・能力を育成することを目指しています。

(1)効果的なコミュニケーション学び、情報社会と人との関わりについて理解を深めます。

(2)問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を効果的に活用する力を身に付けます。

(3)様々な事象を情報とその結びつきとして捉え、情報社会に主体的に参画する態度を養う。

2.本校の理数科(情報)の特色

理数科の学校設定科目「理数情報」の授業は、1クラスを2分割した少人数で行います。

1年次の必修選択科目で、週2回(50分)の授業があります。

「理数情報」(2単位)は、1年次の必修科目で、1クラスを2分割した少人数で行います。3年次は「理数情報研究」(2単位)を選択することができます。この科目を選択することで、情報と情報技術についてより深い学びを行い、あわせて大学入試共通テストに向けた準備ができます。

|

理数情報の内容 (1)情報社会の問題解決 情報と情報技術を活用した問題の発見、解決の方法に着目します。 (2)コミュニケーションと情報デザイン 目的や状況に応じて受け手にわかりやすく情報を伝える活動を行います。 (3)コンピュータとプログラミング プログラミングやシミュレーションによって問題を発見・解決する活動を通して、コンピュータで情報が処理される仕組みを学びます。 (4)情報通信ネットワークとデータ活用 情報通信ネットワークや情報システムにより提供されるサービスを活用し、問題を発見・解決する活動を行います。 |

|

理数情報研究の内容 (1)情報とデータ活用 多様かつ大量のデータを活用することの有用性と社会に果たす役割を理解します。 (2)モデル化とシミュレーション データサイエンスの手法によりデータを分析し、結果を読み取る力を身に付けます。 (3)情報システムとプログラミング 情報システムの在り方や社会生活に及ぼす影響を知り、情報システムを協働して開発する活動を行います。 |