サイエンスリテラシーⅠ

サイエンスリテラシーⅠ(SLⅠ)

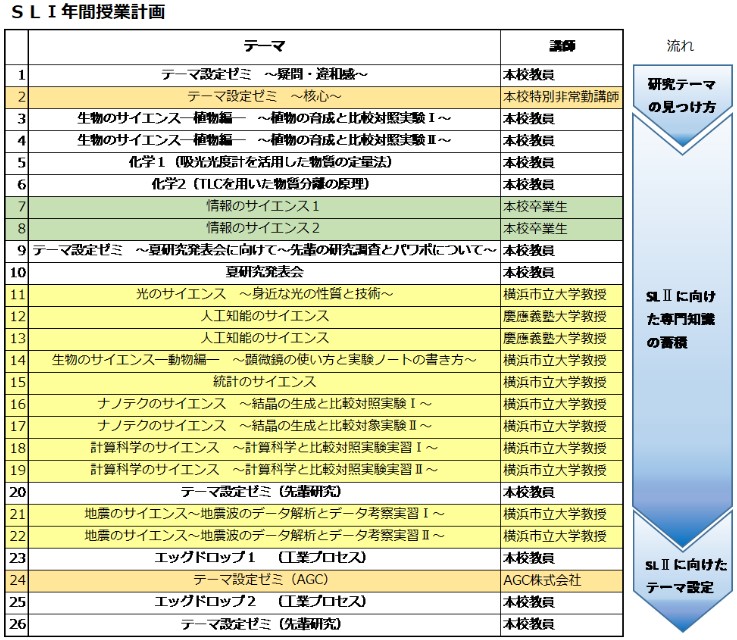

「サイエンスリテラシーⅠ」では、大学教授による講義やグループワークを中心に、さまざまな分野の基礎実習を行い、研究の基礎となる知識や技能を身に着けます。1年次全員が取り組みます。

第1回 「テーマ設定ゼミ ~疑問・違和感~」

会場:大会議室・ホール

入学前課題をもとに、日常に潜む疑問や違和感を顕在化させ、研究の種を見つける才能を育みました。

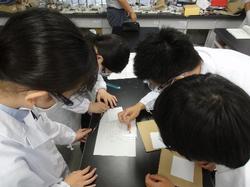

提示されたありふれた数枚の写真から心に浮かぶ疑問や違和感を列挙し、グループでディスカッションしました。対話の中で得た指摘や助言を反映させて、研究対象になり得るテーマを作り上げ、発表しました。

第2回 「テーマ設定ゼミ ~核心~」

会場:ホール

知的好奇心から湧き上がる素晴らしい「アイデア」が必ずしも「良い研究テーマ」になるとは限らない。今回は本校特別非常勤講師の中川先生に、テーマを設定する際に疑問・違和感から「核心を見抜く方法」と「作戦(実験計画)の立て方」についてご講演いただき、演習を通して体験的に、「核心を見抜く重要性」に気づき、「作戦の立て方」について実践できるよう活動しました。

第3・4回「生物のサイエンス-植物編-植物の育成と比較対照実験」(2週連続)

会場:大会議室・視聴覚室

今回の授業では、「生物を育てる」ことを通して比較対照実験の考え方や条件設定について理解を深めてもらうことをテーマに2週連続で行いました。

1週目は、カイワレダイコンの種子やシャーレなどを配付し、カイワレダイコンの発芽と生育に影響している要因が何かについて、仮説を立てました。食塩濃度による発芽率の違いを比較したり、音による生長の度合いの違いを比較したりするなど、「対照実験になっているか」に留意しながら、生徒1人1人が自分なりの実験条件を考え、生育実験デザインにしたがって1週間世話をしました。

2週目の授業では、各自が、実験結果と考察(仮説の真偽、実験デザインの巧拙など)について、プレゼンテーションを行い、成果を共有しました。複数個の実験を行っているため、標準誤差まで求めて発表している班もありました。

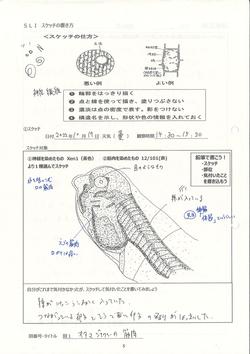

< 観察スケッチ >

第3・4回「生物のサイエンス ー植物編-~植物の育成と比較対照実験~」授業ポートフォリオ![]()

第3・4回「生物のサイエンス ー植物編-~植物の育成と比較対照実験~」評価ルーブリック![]()

第5・6回「化学のサイエンス 1・2」(2週連続)

会場:化学実験室1・2 物理実験室 地学実験室

今回の授業では、化学分野の探究活動を行っていく上で基礎・基本となる理論や方法・操作について学習しました。

2週目は、薄層クロマトグラフィーのシートを用いて、分離(精製)操作と同定についての理論と技術を学習しました。実験では、赤2号、赤3号、赤40号、赤102号、赤106号等の食用色素を展開してRf値を求め、提示された試料に含まれていた食用色素の種類を判別するという課題に取り組みました。

第7・8回「情報のサイエンス 1・2」(2週連続)

会場:情報教室1,2,3

情報のサイエンスでは、本校の卒業生に講師として授業を行っていただきました。

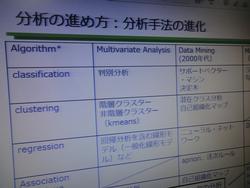

情報学で使用されるアルゴリズムを用いることで、研究方法や実験方法を論理的に整理できることを学習しました。

1週目は、楽しみながらプログラミングに触れられるビジュアルプログラミング言語「Scratch(スクラッチ)」で作成されたコイン取りゲームを利用して、アルゴリズムを使った実習を行いました。その後、講師がアルゴリズムと実験計画の関係性について講義をし、「火星に生命がいるか」を解き明かすための実験をグループで計画しようという課題に挑戦しました。

2週目は、1週目の授業で考えた実験計画について、各グループがプレゼンテーションを行いました。実験計画の論理性、計画の中にある実験一つ一つにかかる時間、コストも含めて評価をしてもらい、実験計画の難しさを学びました。

第9回「テーマ設定ゼミ ~夏研究発表会に向けて~」

会場:情報教室1,2,3

第9回「テーマ設定_夏研究発表会に向けて」授業ポートフォリオ ![]()

第10回「夏研究発表会」

会場:情報教室1,2,3、HR教室、CALL教室

夏休みに「来年度のSLⅡで研究するテーマついての発表資料をつくる」という課題に取り組んだ後、夏休み後の最初のSLⅠで発表会を行いました。研究発表の難しさを感じるとともに、同級生が興味を持っている様々なテーマについて理解を深めました。

第11回「光のサイエンス」

会場:ホール

今回の授業では横浜市立大学の篠崎教授に授業を行っていただきました。

身近にあふれる光についての様々な現象について、偏光板を用いて実験を行い、専門的な講義と実習、ディスカッションを通して理解を深め、最先端の技術について学習しました。

第12、13回「人工知能のサイエンス」(2週連続)

会場:情報教室1,2,3

今回の授業では慶応義塾大学の杉浦教授に授業を行っていただきました。

近年の人工知能(AI)についての原理と社会への活用方法について学習しました。

1週目は、人工知能(AI)を理解するための基本である「ニューラルネットワーク」について、講義と実習を行いました。

2週目は、Google Colaboratoryを使用し、実際にAIに使用されているコードを打ち込んでAIが動く様子、社会に応用されている技術を体験しました。

第14回「生物のサイエンス ー動物編ー ~スケッチの仕方~」

会場:HR教室

神経と筋肉を染色したオタマジャクシを観察・スケッチし、生物学で必要な技能を身につけるとともに、オタマジャクシの三叉神経の場所や筋肉の構造・役割について学習しました。

第14回「生物のサイエンス―動物編― ~スケッチの仕方~」評価ルーブリック![]()

第14回「生物のサイエンス―動物編― ~スケッチの仕方~」授業ポートフォリオ![]()

第15回「統計のサイエンス」

会場:情報教室1,2,3

今回の授業では横浜市立大学の上田教授に授業を行っていただきました。

人間の意識や物の売れ行きなどの研究の際に用いられるアンケート調査の結果など、膨大なデータを統計分析する意味とその方法を、実際のアンケート調査をもとに学習しました。

第16、17回「ナノテクのサイエンス」(2週連続)

会場:視聴覚室、ナノ創製評価室

フラーレンナノウィスカーとタンパク質結晶を題材に、結晶がどのように生成されるかを体感するとともに、結晶の生成に影響を与える条件について学習しました。

2週目は、1週目の実験結果を観察し、実験の仮説、実験方法、生成された結晶の評価について、グループでプレゼンテーションを行いました。

第16,17回 「ナノテクのサイエンス ~結晶生成と比較対照実験~」評価ルーブリック![]()

第16,17回 「ナノテクのサイエンス ~結晶生成と比較対照実験~」授業ポートフォリオ![]()